Амебиазом называется заболевание, вызываемое протозойной инфекцией и сопровождающееся поражением толстого кишечника. Амебиаз кишечника наиболее распространен в странах с субтропическим и тропическим климатом. Невысокий уровень санитарии в малоразвитых странах является причиной высокой смертности от паразитарных недугов кишечника. В нашей стране частота заболеваемости амебиазом значительно возросла по причине развития зарубежного туризма и притока мигрантов из стран с жарким климатом. В этой статье мы расскажем все про амебиаз: что такое, как диагностируется, стадии, симптомы, лечение и профилактика.

Что такое амебиаз?

Если говорить про амебиаз, что это такое, то стоит упомянуть, что этот недуг относится к антропонозным инвазиям, имеющим фекально-оральный механизм передачи. Заболевание характеризуется появлением рецидивирующего хронического колита, который имеет внекишечные проявления.

Чаще всего такой термин применяют к заболеванию, называемому амебной дизентерией. Недуг вызывает паразит Entamoeba histolytica. Это дизентерийная или гистолитическая амеба, обитающая в толстой кишке человека. Жизненный цикл этого паразита состоит из вегетативной и цистной стадии. При этом у дизентерийной разновидности амеб существует четыре вида вегетативной стадии.

Возбудитель и пути заражения

Кишечный амебиаз — заболевание, возбудителем которого выступает амеба, размеры которой от 15 до 20 мкм, хотя встречаются и более крупные формы паразита. Имеет ярко выраженное ядро, с большим количеством комков хроматина, ложноножки широкие, движется кишечная амеба медленно, питается маленькими частичками еды, бактериями и грибами. Существует две формы кишечной амебы — это циста и трофозоит. Цисты амебы больших размеров, 5−25 мкм, форма округлая. После попадания в организм человека оседает в толстом кишечнике, но проникать в его стенки не имеет возможности, так как у амебы отсутствуют протеолитические ферменты. Не вызывает патогенного воздействия на организм человека, в отличие от того, что дизентерийная амеба оказывает патогенное воздействие на организм и провоцирует такую болезнь, как дизентерия.

Заражение инфекцией проходит алиментарным путем.

Заражение амебой происходит алиментарным путем, во время употребления в еду немытых продуктов питания, а также во время употребления воды с открытых источников или зараженной фекалиями некипяченой воды. Цисты можно заглотнуть во время купания в загрязненном водоеме. Существует риск заражения еды в домашних условиях, мухи и тараканы зачастую являются переносчиками цист. Встретить амебу можно повсеместно, наиболее благоприятный для нее влажный и жаркий климат.

Диагностика амебиаза

Что такое амебиаз кишечника, мы разобрались, теперь рассмотрим, как диагностируют этот недуг. Для постановки правильного диагноза важно учитывать результаты лабораторных анализов и исследований, клиническую картину недуга и данные эпидемиологического состояния в регионе.

Диагноз чаще ставят на основе результатов паразитологического исследования. В исследуемом материале могут обнаруживаться вегетативные и тканевые формы паразита, а также трофозоиты-эритрофаги. Наличие в кале карликовой амебы или цисты кишечной амебы является подтверждением заболевания. Диагностика амебиаза проводится путем исследования:

- кала;

- биопсийного материала;

- ректальных мазков;

- содержимого из печеночного абсцесса.

Важно! Высокая эффективность исследований достигается многократным анализом свежевыделенного кала, то есть не позднее четверти часа после опорожнения кишечника.

При наличии признаков болезни и отрицательных результатах исследования для диагностики целесообразно провести серологические реакции, которые основываются на выявлении в крови пациента специфических антител к инфекции, которая вызывает амебиаз. Для этого используют следующие методики:

- РСК;

- ИФА;

- РИФ;

- ПЦР позволяет выявить ДНК паразита в фекалиях;

- анализы на торможение геммаглютинации.

Если у человека присутствует кишечная форма инфекции, то серологические реакции дают положительный результат в 75 % случаев. У женщин, мужчин и детей с внекишечным амебиазом серологические тесты оказываются положительными в 95 % случаев.

При паразитах, которые провоцируют внекишечный амебиаз, кроме анализов крови проводят инструментальное обследование:

- рентген;

- УЗИ;

- КТ;

- МРТ.

С помощью таких исследований можно выявить место локализации паразита, количество и размеры абсцессов. Кроме этого, такие обследования помогают контролировать эффективность лечения.

Переносчик кишечной амебы

Кишечная амеба вызывает заболевание только у человека. А, значит, ее носителем является человек. Во внешнюю среду кишечная амеба попадает с фекалиями человека. В том случае, когда инфицирование кишечника очень запущено, во внешнюю среду может выделиться вместе с калом большое количество цист (амеба в защитной оболочке).

Заразиться амебиазом можно через немытые руки, а также грязные фрукты и овощи. Цисты способны пребывать в проточной воде, открытых водоемах и грунте.

Механическими переносчиками цист могут быть мухи или тараканы.

Кишечная амеба, попадая в кишечник человека, освобождается от защитной оболочки и становится вегетативной особью, способной к размножению. Через некоторое время снова образуются цисты, которые фекальным путем попадают в окружающую среду.

Симптомы амебиаза

По классификации ВОЗ этот недуг делят на манифестный и бессимптомный. В эту классификацию входит амебиаз дизентерийный и внекишечный.

Детские препараты от энтеробиоза

Внекишечный амебиаз

Осложнением кишечной формы недуга является внекишечный амебиаз. Когда из кишечника гематогенным или прямым путем в другие органы проникает амеба, заболевание переходит во внекишечную форму. Чаще всего развивается печеночный абсцесс или амебный гепатит, который протекает хронически, остро или подостро. Такая форма может появиться через месяцы или годы после первого заражения.

Острая разновидность амебного гепатита обычно появляется на фоне кишечного амебиаза. При этом присутствуют следующие симптомы:

- увеличение печени;

- орган уплотнен и немного болезненный;

- субфебрильная температура;

- гепатомегалия.

Признаки амебного абсцесса печени следующие:

- высокая температура;

- увеличение и болезненность печени;

- озноб, обильное потение по ночам;

- иногда развивается желтуха.

Внимание! Прорыв абсцесса угрожает развитием перитонита и поражением органов брюшной и грудной полости.

При прорыве абсцесса печени или гематогенном распространении паразитов могут появиться следующие формы внекишечного амебиаза:

- Плевролегочный. Недуг характеризуется развитием плевральной эмпиемы, абсцессов фистулы (печеночно-бронхиальной) или легких. При этом больной жалуется на кашель, боль в груди, одышку, лихорадку, озноб, в мокроте может обнаруживаться гной и кровь, в анализах крови лейкоцитоз.

- Церебральный. Эта форма развивается при гематогенном распространении инфекции. В мозге обнаруживаются множественные или единичные абсцессы, чаще локализующиеся в левом полушарии. Недуг имеет острое начало, молниеносное течение и заканчивается смертью больного. Эта форма очень редко диагностируется во время жизни пациента.

- Амебный перикардит развивается вследствие прорыва печеночного абсцесса сквозь диафрагму в перикард. Это осложнение может привести к летальному исходу из-за тампонады сердца.

- Амебиаз кожи. Эта форма обычно появляется в виде вторичного процесса у истощенных и ослабленных пациентов. При этом в перианальной области, на ягодицах и в районе промежности обнаруживаются язвы и эрозии.

- Мочеполовой. Развивается вследствие прямого попадания паразитов через изъязвленную слизистую кишечника в гениталии.

Кишечный амебиаз

Если у пациента кишечный амебиаз, симптомы недуга зависят от формы и стадии заболевания. Так, бывает хронический и острый дизентерийный колит. При этом бывает легкая, среднетяжелая и острая форма болезни. Скрытое течение недуга длится от недели до нескольких месяцев.

Первые симптомы:

- учащенный стул (сначала до 6 раз с содержанием каловой слизи, потом до 20 раз с примесью слизи и крови, фекалии напоминают малиновое желе);

- температура тела может быть в пределах нормы или субфебрильной (высокие цифры отмечаются только при тяжелом течении болезни);

- явления интоксикации отсутствуют в легкой форме, но могут присутствовать при тяжелом течении;

- боли в низу живота бывают в тяжелой форме недуга (боли усиливаются во время дефекации);

- снижается аппетит, появляется тошнота и иногда рвота;

- при пальпации по ходу толстого кишечника прощупывается мягкий болезненный живот.

Важно! Во время эндоскопии на начальных этапах можно выявить воспалительные изменения в кишечнике у половины больных. При дальнейшем развитии недуга появляются гиперемии и язвы с беловатым творожистым содержимым на стенках кишечника.

Через 1-1,5 месяцев острый процесс заканчивается и начинается период ремиссии, которая может длиться до месяца. После этого признаки болезни снова возвращаются. Если недуг не лечить, то он может длиться годами.

Для хронического течения характерна рецидивирующая или непрерывная форма недуга. В первом случае обострения сменяются непродолжительной ремиссией, во время которых отмечается незначительная болезненность, урчание, метеоризм, расстройство стула.

При непрерывном хроническом течении симптомы болезни то нарастают, то немного ослабевают. На этом фоне отмечается сильное истощение больных, развитие астенического синдрома, снижение работоспособности, увеличение печени, гипохромная анемия.

От чего у человека появляются глисты?

Внимание! К осложнениям кишечной формы амебиаза можно отнести гнойный перитонит, перфорацию кишечника, аппендицит, гангрену кишки и т.п.

Патогенез

Амебиаз кишечника — что это? Это тяжелая кишечная инфекция, которая развивается при поражении толстого кишечника. Развитие заболевания обусловлено свойствами возбудителя. После проглатывания человеком цисты она подвергается воздействию кислой среды желудка и ферментов тонкого кишечника и переходит в вегетативную форму.

Из одной цисты получается восемь амеб, которые движутся в верхние отделы толстого кишечника. Пока иммунитет человека подавляет массовое размножение амеб, они никак не проявляют себя: питаются бактериями и химусом. Но если обстоятельства начинают им благоприятствовать, например, происходит нарушение кислотности среды, травмирование стенки кишки, нарушение перистальтики, появление гельминтов или стресс, то возбудитель начинает активно размножаться и проникать из просвета кишечной трубки в ее стенку.

Паразит выделяет протеазы, гемолизин и другие ферменты, которые разрушают ткани и помогают проникнуть возбудителю в толщу органа. Нейтрофилы (тканевые макрофаги) пытаются поглотить амеб, но вместо этого расплавляются и выделяют монооксиданты, которые усиливают воспаление и некроз. В местах язв происходит смешивание условно-патогенной и болезнетворной микрофлоры, возбудитель все глубже погружается в ткани и интенсивно размножается. Так формируется первичный очаг или абсцесс.

Со временем он вскрывается и на его месте образуется язва с подрытыми краями и некрозом в центре. Слизистая пытается закрыть дефект новой тканью и грануляциями. В конечном итоге наблюдается фиброз слизистой, образование рубцов и стриктур. Абсцессы не появляются одновременно. На слизистой толстой кишки можно обнаружить одновременно и свежие вскрытые язвы и уже эпителизирующиеся, а также рубцы.

Язвы могут быть настолько глубокими, что проникают через всю толщину стенки, и могут быть причиной перфорации органа с развитием перитонита и кишечного кровотечения. Это способствует генерализации заболевания и миграции амеб с током крови в другие органы и ткани.

Лечение амебиаза

Все препараты, которые используются для лечения разных форм амебиаза, можно разделить на просветные (контактные) и системные амебоциды (тканевые). Первые из них воздействуют на кишечные просветные разновидности инфекции.

Для терапии пациентов, которые являются бессимптомными носителями паразитов, применяют контактные амебоциды. Их также советуют использоваться после завершения терапии системными препаратами для профилактики рецидивов.

Если нет возможности предотвратить повторное инфицирование, использование просветных амебоцидов себя не оправдывает. Такие препараты можно назначать при наличии эпидемиологических показаний людям, работающим в сфере общественного питания.

К просветным амебоцидам относятся следующие лекарства:

- Паромомицин;

- Клефамид;

- Дилоксанид фуроат;

- Этофамид (Китнос).

К системным тканевым амебоцидам можно отнести такие таблетки:

- Секнидазол;

- Орнидазол;

- Метронидазол (Трихопол);

- Тинидазол.

Если диагностирован кишечный амебиаз, лечение проводится с использованием 5-нитроимидазолов. То же самое касается и абсцессов различной локализации. Кроме перечисленных препаратов, для терапии инвазивного амебиаза, особенно печеночных амебных абсцессов, рекомендуется применять Дегидроэметин дигидрохлорид.

Даже если в фекалиях выявлены непатогенные разновидности амеб, показано лечение амебоцидами, поскольку повышается вероятность присоединения сопутствующей патогенной формы амебиаза.

После успешного лечения печеночных абсцессов остаточные полости рассасываются на протяжении нескольких месяцев (реже до года). При амебной дизентерии рекомендуется дополнительно назначать антибиотики, поскольку очень повышен риск развития перитонита.

Дизентерийная амеба — возбудитель амебиаза

- В вегетативной стадии амебы существуют в большой вегетативной (тканевой), просветленной и предцистной формах.

- В стадия покоя амеба существует в форме цисты.

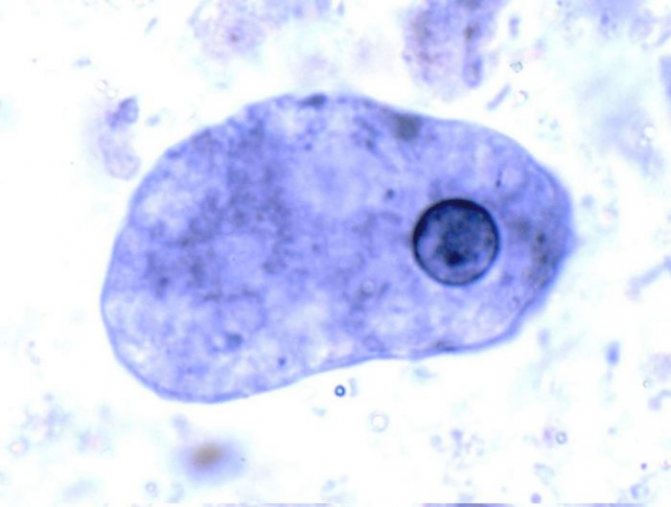

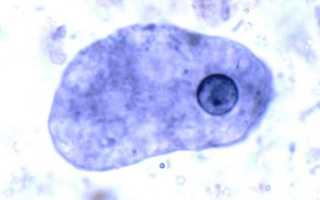

Рис. 2. Формы существования дизентерийной амебы: а — просветвленная, б — четырехядерная циста, в — тканевая форма с поглощенными (фагоцитированными) эритроцитами.

Амебиаз начинается с внедрения трофозоита в слизистую оболочку и подслизистый слой толстого кишечника. Под влиянием специального фермента происходит разрушение (некроз) тканей, появляются язвы. Дизентерийные амебы в тканевой форме обладают способностью поглощать эритроциты. Из размер достигает 40 мкм и более.

Рис. 3. На фото большая вегетативная (тканевая) форма дизентерийной амебы с поглощенными эритроцитами.

Это мелкая вегетативная и нетканевая форма возбудителя обнаруживается у людей, ранее перенесших амебиаз кишечника, при хронических формах заболевания, в период ремиссии и у носителей. Отличаются мелкими размерами (до 25 мкм) и вялым движением, округлой формой, не фагоцитируют эритроциты, питаются продуктами распада тканей (детритом), поглощают бактерии, которые можно увидеть в ее вакуолях.

Рис. 4. При движении дизентерийная амеба вытягивается и образует псевдоподии.

Предцистная форма является переходной от просветленной формы к цисте. Предциста имеет мелкий размер (до 18 мкм), бактерии не поглощает.

Дизентерийная амеба в стадии цисты имеет мощную защитную оболочку, что обеспечивает выживание вида во внешних неблагоприятных условиях. Цисты можно обнаружить в испражнениях выздоравливающих и цистоносителей. В нижних отделах тонкого и верхних отделах толстого кишечника цисты лишаются своей внешней оболочки и превращаются в активные быстроразмножающиеся формы.

Циста имеет округлую форму, ее размер в диаметре составляет в среднем около 12 мкм (7 — 20 мкм), содержит 4 ядра (незрелые цисты содержат 1 — 3 ядра).

Рис. 5. Схематическое изображение трофозоита и цисты.

Профилактика амебиаза

Если в регионе диагностирован амебиаз, профилактика направлена на выявление инфицированных лиц в группах риска, их санацию и лечение. Также важно разорвать механизм передачи. В группу риска попадают следующие категории населения:

- пациенты с патологией ЖКТ;

- жители районов без систем канализации;

- сотрудники предприятий питания, теплиц, парников, пищевой торговли, канализационных и очистных сооружений;

- гомосексуалисты;

- а также те, кто вернулся из эндемичных по амебиазу регионов и стран.

Переболевшие пациенты обязательно пребывают под диспансерным присмотром в течение года. Раз в квартал проводится их обследование. Что касается мероприятий, которые касаются разрыва путей передачи инфекции, то они направлены на охрану объектов от инфицирования паразитами, обустройство систем канализации, подачу чистой питьевой воды и продуктов питания. Важным звеном профилактики амебиаза является санитарно-просветительная работа.

Амебиаз кишечника у детей

Среди заболевших и носителей Entamoeba histolytica много детей, так как они плохо соблюдают правила личной гигиены и часто пачкаются. Кроме того, у них ослаблен иммунитет. У любого человека старше 5 лет может возникать амебиаз кишечника. Симптомы, лечение и диагностика не сильно отличаются от таковых у взрослых. Клинические проявления выражены умеренно, температура чаще нормальная, реже субфебрильная. Диарея носит схваткообразный характер, в кале появляются прожилки крови и слизи. Количество позывов может колебаться от 2 до 15 раз в сутки. Боли в животе могут отсутствовать, в связи с несовершенством нервной системы маленького ребенка.

Педиатру сложно бывает диагностировать амебиаз кишечника, симптомы у детей смазаны и маскируются под другие кишечные инфекции. Поэтому нужно тщательно собирать анамнез, уточнять время выезда за границу и наличие симптомов у родителей.

Хроническая форма кишечного амебиаза

Хроническая форма этого заболевания может длиться годами. Но при недостаточном лечении или при его отсутствии исход предсказать сложно. Симптомы хронической формы следующие:

- Человек ощущает неприятный вкус и жжение языка, у него падает аппетит. Иногда он пропадает полностью, что вызывает истощение.

- Больной быстро устает, испытывает общую слабость. Не может выполнять простейшую работу.

- Наблюдается значительное увеличение печени.

- Развивается анемия, уровень гемоглобина может быть очень низким. Кожа становится бледной.

- Появляются боли «под ложечкой».

- Учащается сердцебиение, прощупывается неритмичный пульс, что является признаками сердечно-сосудистых поражений.

Хроническая форма часто ведет к появлению осложнений, которые могут быть опасны для жизни.