Вторичная глаукома – это группа заболеваний, имеющих травматические последствия относительно внутренней структуры глаза, из-за чего повышается внутриглазное давление. К этим болезням относятся механические либо химические повреждения, а также воспалительные процессы. В некоторых случаях повышение давления провоцирует прием некоторых медикаментов. Патология не появляется внезапно, ей, как правило, предшествуют длительные изменения.

Общие сведения о заболевании

В офтальмологии глаукома является самой опасной болезнью. Болезнь превращает человека в инвалида: 2 % больных из ста госпитализируют с осложнениями. Внутриглазное давление поражает нерв, который в последующем невозможно восстановить. Глаукома в 45 % из ста приводит к операции на глазное яблоко. Из всех выявленных глазных патологий, глаукома возникает у 21 % населения.

Глаукома возникает у людей, предрасположенных к заболеванию (генетическая форма) или вследствие протекания хронических недугов. Женщины и мужчины в возрасте от 50 лет больше подвержены заболеванию. Особенностей распространения глаукомы в географическом плане (эпидемия) не наблюдается.

Симптомы и отличия от первичной формы

Особенности вторичного глаукомного процесса в том, что всегда имеется конкретная причина. Именно она и приводит к повышению давления. Это значит, что возможно эффективно предупреждать глаукому. К тому же, знание причины иногда позволяет легко лечить повышенное внутриглазное давление.

В случае с факогенным процессом операция на пораженном хрусталике возвращает зрение и здоровье глаза.

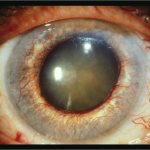

Вторичное глаукомное поражение чаще проявляется симптомами, чем первичное. Это бывает боль, связанная с перекрытием угла и нарушением оттока влаги. Часто люди жалуются на симптомы основного заболевания: воспалительные проявления при инфекции или помутнение зрения при катаракте.

Причины

Внутриглазная гипертензия развивается по нескольким причинам. Вот они:

- Национальность. Люди азиатской внешности, африканцы и эскимосы в 40 раз больше подвержены глаукоме. Закрытоугольная глаукома в восточных странах встречается чаще, чем в европейской черте. Развитию патологии способствует малый объем передней камеры глаза.

- Гиповитаминоз. Нехватка витаминов в рационе приводит к гиповитаминозу и другим заболеваниям. Клетки организма не способны стабильно работать из – за нехватки микроэлементов, белков и жиров. Употребление кофеина и энергетиков в больших количествах резко повышают внутриглазное давление, что приводит к временной потере остроты зрения. У здорового человека (без патологий) с гиповитаминозом развитие глаукомы сводится к нулю.

- Генетическая предрасположенность. Глаукома появляется, вследствие мутации генов в цепочке. Болезнь затрагивает такие гены как: Ген «MYOC»;

- Ген «ASB10»;

- Ген «WDR36»;

- Ген «NTF4».

Пороки глаз, выявленные при рождении человека, являются разновидностью глаукомы.Повреждение глаз. Травма сетчатки глаза, вызванная механическим воздействием, может привести к вторичной глаукоме.Прием гормональных препаратов. Длительное лечение гормональными средствами повышает риск развития недуга.Хронические заболевания. Люди с сахарным диабетом, эндокринными, сердечно-сосудистыми и нервными заболеваниями входят в группу риска.Дальнозоркость и близорукость. Люди, плохо видящие вдали или с близкого расстояния, носящие очки, подвержены глаукоме.

Классификация по МКБ 10, коды заболевания

Общепринятой классификации на данный момент не существует. МКБ выделяет следующие формы заболевания:

- H40.3 — посттравматическая.

- H40.4 — возникшая вследствие воспалительных заболеваний.

- H40.5 — вызванная прочими болезнями.

- H40.6 — развившаяся вследствие приема медикаментов.

Механизм развития

Глаукома может развиваться годами. Спереди и сзади глазного яблока сосредоточена жидкость – водянистая влага. В боковой части передней камеры глаза расположена дренажная система с кровеносными сосудами. По этой системе циркулирует особая жидкость.

Мнение эксперта

Данилова Елена Федоровна

Врач-офтальмолог высшей квалификационной категории, доктор медицинских наук. Имеет огромный опыт диагностики и лечения заболеваний глаз взрослых и детей.

Отток и приток водянистой влаги возникает за счет давления в глазном яблоке. Давление образуется между стенками и глазом. Повышенное давление вызывает застой в циркуляции жидкости по сосудам через угол передней камеры (УПК), глаза воспаляются и болят.

Давление пагубно влияет на зрительный нерв, постепенно клетки гибнут. Появляются симптомы:

- Затуманенное зрение. Человек хуже различает предметы, находящиеся перед ним;

- снижение остроты периферического зрения. Человек не различает предметы, находящиеся вокруг него.

Важно! Недуг может поразить нерв внезапно и заболевший потеряет зрение полностью.

Послеоперационный период

Послеоперационный уход

Категорически запрещено промывать прооперированный глаз. Нельзя чесать или тереть, а также нажимать на глазное яблоко. И еще запрещается заниматься самолечением в послеоперационный период и закапывать глаз каплями, которые изготовили или «назначили» себе самостоятельно.

Сон. Спать разрешается только на боку, но лишь в таком положении, чтобы больной глаз был вверху. Спать на животе или на стороне больного глаза нельзя, поскольку может нарушиться циркуляция в глазу. Может также возникнуть гефема, которая обычно бывает при травме глаза или надавливании на глазное яблоко.

Питание. В послеоперационный период следует удержаться от твердой горячей пищи, а также соленой или маринованной. В остальном рацион может остаться прежним.

Посещение врача. После операции следует выполнять все рекомендации врача и своевременно приходить на прием. Поскольку такие действия предупредят всевозможные осложнения.

Восстановление зрения и реабилитация

Многие задаются вопросом, возможно ли восстановление зрения после операции глаукомы? С этим вопросом обращаются к специалистам.

Важно

Но увы, зрение восстановлению не подлежит. Поскольку во время заболевания атрофируется глазной нерв и, вследствие этого, зрение падает. Лечение заболевания заключается лишь в снижении внутреннего глазного давления с помощью капель или хирургического вмешательства.

Лечение глаукомы после операции состоит в основном из профилактики заболевания и поддержания глазного давления в норме.

Первое время необходимо капать глазные капли, назначенные врачом. Это может делать больной или же близкие родственники. Данную процедуру следует проводить с тщательно вымытыми руками. Капли, которые назначает врач, это тобрадекс, индоколир, корнерегель.

Симптомы

Первые симптомы глаукомы проявляются следующим образом:

- Нечеткое восприятие предметов и окружающей обстановки в утреннее и вечернее время;

- ощущение переувлажненности глаз;

- покраснение белка, выделение сосудов;

- появление «радужных кругов» или «сетки» перед глазами во время просмотра телевизора или при взгляде на яркий свет;

- неприятные ощущения вокруг глаз;

- резь и боль в глазах;

- тяжесть в глазах.

На ранних стадиях недуг может вызвать периодические головные боли и резкое затуманивание зрения.

Можно ли носить очки?

Врачи рекомендуют начать пользоваться ими по прошествии полутора месяца после операции. А через три месяца следует пройти осмотр у лечащего врача или же по месту жительства.

Кроме того, врачи рекомендуют носить на улице затемненные очки, чтобы яркий свет не раздражал больной глаз. Глаукома относится к хроническим заболеваниям зрительных органов, поэтому вылечить ее полностью невозможно. Но приостановить развитие болезни и сохранить зрение — вполне реально.

Для этого важно начать правильное лечение. Основу терапии составляют глазные капли, понижающие внутриглазное давление.

Что касается применения очков для коррекции зрения при глаукоме, то они не являются средством лечения. Если пациент носил их раньше, то и после постановки диагноза очки не снимают. Более того, при ухудшении зрения диоптрии в очках меняют. Но и в этом случае линзы не замедляют процесс развития болезни.

Солнцезащитные очки

А вот такие очки пациентам с глаукомой необходимо носить в обязательном порядке. Безусловно, прогрессирование патологии они не могут остановить, зато способны предотвратить развитие возможных осложнений. Ведь ультрафиолетовые лучи негативно воздействуют на глаза.

Пациентам с глаукомой необходимо особенно тщательно беречь зрительные органы. Причем обычные темные очки не могут защитить сетчатку глаз от негативного воздействия ультрафиолета. Поэтому больным выписывают специальные зеленые линзы, уменьшающие угол преломления света.

При глаукоме не рекомендуется носить темные солнцезащитные очки, так как густые дымчатые стекла создают условия полумрака и могут способствовать повышению внутриглазного давления. А вот очки с зелеными линзами помогают стабилизировать давление внутри глаза при этом заболевании.

Необходимо строго придерживаться назначений лечащего врача. Вы можете смотреть телевизор, ходить в кино, театр, музеи, т.е. вести обычный образ жизни, не забывая о некоторых ограничениях и систематическом закапывании капель в глаз.

Диагностика

Для диагностирования глаукомы у пациента, врач проводит диагностику на профессиональном оборудовании:

- Офтальмоскопия (прямая) – обследование глазного дна.

- Тонометрия – замер внутри глазного давления на роговую оболочку двумя способами: контактной с обезболиванием, и бесконтактной формой.

- Гониоскопия – выявление патологий в передней части глазной камеры.

С помощью компьютерного периметра исследуется поле зрения. Так же измеряется рефракция системы глаза, и проводятся ультразвуковые обследования. В определенных случаях, врач берет специфическую пробу.

Стадии глаукомы

Начальная или первая

Новые патологии, которые находятся на начальном этапе развития, обычно протекают без ярко выраженных признаков. Определить наличие заболевания может только высококвалифицированный врач-офтальмолог.

На таком этапе развития не наблюдается краевая экскавация диска фибры и сильных дефектов боковых зон полей зрения.

Может возникнуть широкая физиологическая экскавация диска фибры и небольшие деформации в парацентральных зонах полей зрения (возникновение маленьких скотом, разрастание слепого пятнышка, признак «оголения» слепого пятнышка).

Чтобы определить эту стадию, факторами служат постоянное наличие офтальмотонуса, маленькие показатели коэффициента простоты вывода жидкости при вторичном обследовании.

Развитая или вторая

При такой патологии происходит долговременное сокращение граней полей зрения, приблизительно на десять градусов со стороны носа. А также может произойти соединение парацентральных скотом скотому Бьеррума. Наблюдается краевая экскавация диска фибры глазного органа.

Далеко зашедшая или третья

Данный этап требует незамедлительной терапии. Несвоевременное обращение в медицинское учреждение может привести к инвалидности или даже к слепоте. Офтальмолог назначает медикаментозное лечение, хирургическое вмешательство, правильное питание.

Важно!

Терапия будет эффективной лишь в том случае, если все три методики применяются совместно. В качестве оперативного вмешательства применяется множество разработок микрохирургии.

Чаще всего совершают воздействие лазерными лучами, чтобы помочь выходу внутриглазной жидкости. Иногда далеко зашедшая стадия уже не способна реагировать на лечение. Это связано с тем, что протекать она может бессимптомно и проявиться уже в самом конце развития.

Терминальная или четвертая

Это последний этап развития первичной глаукомы. Исход такого запущенного состояния обычно бывает печальным. У больного наблюдается полная потеря зрения. Светоощущение происходит с нарушениями. Свет может восприниматься уже с неправильной коррекцией.

Фибра глаза совсем отмирает. На четвертом этапе больной чувствует «адскую боль» во всей области головы. Вернуть зрение уже не удастся, но необходимо совершать лечение, чтобы устранить болевые приступы.

В определенных ситуациях производится резекция пораженного зрительного органа. Больного нужно оградить от физических нагрузок, длительного нахождения в темноте и стрессов.

Лечение

Лечение глаукомы проводится под присмотром врача-офтальмолога. Своевременная диагностика зрения сохранит его. Существует несколько способов лечения глаукомы на начальной и поздней стадии развития.

Как восстановить зрение без операции?

Успешно восстановить зрение без операции возможно в случаях выявления глазного заболевания на ранней стадии. При открытой форме глаукомы, пациенту назначаются глазные капли или препараты для приема внутрь:

- «Бетаксолол» — не оказывает негативного действия на кровеносную систему глаз. Снижает уровень производства водянистой влаги. Бета-адреноблокатор.

- «Траватан» — глазные капли, воздействующие на увеосклеральный отток жидкости. Синтетический аналог простагландина.

При закрытоугольной глаукоме:

- «Изотоп-карбахол» — расширяет просвет фонтановых пространств.

- «Пилокарпин» — снижает давления и способствует выходу жидкости, за счет воздействия на зрачок: сужает, и смещает радужную оболочку.

Препараты назначаются врачом по результатам диагностики и анализов.

Хирургические методы

Лечение глаукомы хирургическим методом осуществляется в несколько этапов:

- Производится диагностика состояния пациента: сдача анализов, крови и другие процедуры.

- Перед операцией, пациенту назначаются лекарства противовоспалительного действия. Их прием снижает риск развития инфекций.

- После хирургического вмешательства, на глаз накладывается стерильная повязка, назначаются мази, капли или противовоспалительные таблетки.

Классификация

Конкретной и единой классификации вторичной глаукомы медицина не разработала. Наиболее полная и расширенная классификация была представлена в 1982 году:

- I или увеальная послевоспалительная;

- II или факогенная (факоморфическая, факометическая, факотопическая);

- III или сосудистая (посттромботическая);

- IV или травматическая (раневая или контузионная);

- V или дегенеративная (увеальная, как следствие болезни сетчатки, гипертензивная, гемолитическая).

Вторичная глаукома увеального послевоспалительного типа

Данное состояние встречается у 50% пациентов с вторичной глаукомой. Повышение внутриглазного давления происходит при воспалительном процессе в сосудистом тракте и роговице. Также глаукома развивается уже после воспаления (кератит, рецидивирующий эписклерит, увеит, склерит и прочее).

Увеальная поствоспалительная глаукома по симптомам похожа на хроническую открытоугольную глаукому в сочетании с поражением дренажной системы глаза. Также увеальная глаукома может протекать по типу закрытоугольного вида при образовании задней синехии, сращении и заращении зрачка, гониосинехии.

Кератоувеальная глаукома характеризует язву роговицы, кератит (вирусный или сифилитический) при вовлечении сосудистого тракта. После воспаления роговицы нередко развивается вторичная глаукома, образуются передние синехии.

При блокаде угла передней камеры, с поражением передней и задней камеры, внутриглазное давление повышается рефлекторно из-за травмы роговицы.

Отличия чисто увеальной вторичной глаукомы:

- при остром воспалении сосудистой оболочки (увеит) внутриглазное давление повышается при гиперсекреции;

- состояние развивается при нарушении сосудистой регуляции при воспалительном процессе в венах (усиливается проницаемость сосудов, повышается давление);

- глаукома развивается вследствие механической блокады передней камеры экссудатом, отечности трабекул.

Болезнь может стать следствием увеита (при образовании гониосинехий, которые провоцируют сращение и заращение зрачка, организуется экссудат на трабекулах, развивается неоваскуляция в углу камеры). Увеальная форма глаукомы отличается тем, что вызывает быстрое ухудшение зрительной функции.

Принципы лечения вторичной увеальной глаукомы:

- устранение основного заболевания (увеита);

- прием мидриатиков;

- парез цилиарного тела, когда разрыв синехий позволяет сократить количество вырабатываемой внутриглазной жидкости;

- хирургическое вмешательство (трепанация роговицы) при зрачковом блоке, осложненном бомбажем роговицы и передней камеры;

- хирургическое вмешательство при остром увеите в сочетании с сильной противовоспалительной терапией;

- гипотензивная терапия.

Факогенная вторичная глаукома

Факотическая или факоморфическая глаукома наблюдается при смещении или вывихе хрусталика в переднюю камеру и цилиарное тело. Чаще всего это происходит из-за травмы глаза.

Когда хрусталик вывихнут в цилиарное тело, его экватор создает дополнительное напряжение на роговицу, прижимая ее к углу передней камеры. Экватор хрусталика также давит на трабекулу передней камеры.

При вывихе хрусталика в цилиарное тело в зрачке развивается грыжа, которая ущемляется и провоцирует блокаду. В таком состоянии жидкое стекловидное тело переполняет трабекулярные щели.

Происходит также рефлекторное повышение внутриглазного давления, когда хрусталик раздражает роговицу и цилиарное тело. Факогенная глаукома протекает так же, как и закрытоугольная. При таком состоянии крайне рекомендуется удаление хрусталика.

Факогенная глаукома может развиться на фоне незрелой возрастной или травматической катаракты. Хрусталик увеличивается, набухают хрусталиковые волокна, происходит зрачковый блок.

Когда угол передней камеры узок, происходит острый или подострый приступ закрытоугольной формы. Удаление хрусталика при помощи экстракции позволяет избавить пациента от глаукомы.

Факотическая глаукома при старческой перезрелости катаракты диагностируют у пациентов старше 70 лет. В таком случае внутриглазное давление достигает 60-70 мм. рт. ст. Симптоматика схожа с острым приступом глаукомы: выраженный болевой синдром, гиперемия глаза, высокие показатели внутриглазного давления.

Массы хрусталика, преодолевая капсулу, накапливаются в трабекулярных щелях. Иногда происходит разрыв капсулы хрусталика, внутриглазная жидкость мутнеет, приобретает молочный оттенок. Разрыв происходит под передней или под задней капсулой, возникает иридоциклит.

Сосудистая глаукома

Посттромботическая вторичная глаукома развивается при тромбозе вен сетчатки. Изначально тромбоз провоцирует ишемию, вследствие этого возникают новые кровеносные сосуды в сетчатке и роговице, забивая угол передней камеры. Так повышается внутриглазное давление. Часто болезнь сопровождается кровоизлиянием в переднюю камеру глаза (гифема). Происходит резкое ухудшение зрительной функции, иногда наступает полная слепота.

Посттромботическая глаукома развивается вследствие стаза крови в передних артериях и вортикозных венах. Таким образом происходит повышение внутриглазного давления в эписклеральных венах, развивается сосудистая глаукома.

Данное состояние диагностируют при тромбозе вортикозных вен, когда происходит сдавливание верхней полой вены злокачественным экзофтальмом или опухолями орбиты.

Чтобы сохранить глаз, нередко требуется хирургическое вмешательство. При запущенной форме эффект от лечения малозначителен. На ранних стадиях тромбоза помогает тотальная лазерная коагуляция сетчатки.

Травматическая глаукома

Патология глаза является результатом травмы в 20% случаев. Чаще всего травматическую глаукому диагностируют у молодых пациентов.

По характеру повреждения отличают такие виды травматической глаукомы:

- Раневая. Развивается вследствие травматической катаракты, иридоциклита, врастания эпителия в канал зрительного нерва.

- Контузионная. Данное состояние характеризуется изменением положения хрусталика, вследствие чего возникает компрессия угла передней камеры. Патология развивается при гифеме и травматическом мидриазе. Данному виду глаукомы присущ нервно-сосудистый фактор, поэтому в первые несколько дней после контузии нельзя принимать мидриатики. Лечение патологии включает постельный режим, седативные, десенсибилизирующие и обезболивающие препараты. Смещенный хрусталик лучше удалить. Стойкий мидриаз требует накладывания кисета на роговицу.

- Ожоговая. После ожога внутриглазное давление повышается уже в первые часы из-за усиленной секреции внутриглазной жидкости. В полную силу ожоговая глаукома развивается через 1,5-3 месяца после травмы. Это обусловлено процессом рубцевания в углу глазной передней камеры. При острой форме ожоговой глаукомы требуется гипотензивное лечение, гимнастика, возможно лечение пиявками. В будущем рекомендована реконструктивная операция.

- Послеоперационная глаукома. Считается осложнением после хирургического вмешательства, поэтому иногда ее называют хирургической глаукомой. Состояние может быть постоянным и временным. Чаще всего возникает после оперативного лечения катаракты и отслойки сетчатки, а также после кератопластики. Хирургическая вторичная глаукома может иметь симптомы открытоугольной и закрытоугольной форм.

- Глаукома афактического глаза. Данный вид встречается у 25% пациентов. Причина состояния кроется в патологическом выпадении стекловидного тела. Блокада зрачка происходит вследствие ущемления грыжей стекловидного тела и мембраны. Острый приступ глаукомы требует неотложной помощи в первые 12 часов. Если давление не снижается, требуется эктомия.

Причины повышения давления будут разными при каждом виде травматической глаукомы. Чаще всего патология является результатом внутриглазной геморрагии (скопление крови), травматической рецессии угла передней камеры, блокады дренажной системы при смещении хрусталика или его производных.

При химической и радиационной травме поражаются эписклеральные и интрасклеральные сосуды. Первые симптомы глаукомы могут проявиться в разное время после нанесения травмы.

Дегенеративная глаукома

Дегенеративная увеальная глаукома развивается при иридоциклитах, увеопатии, синдроме Фукса и прочем. Болезни сетчатки нередко осложняются глаукомой.

Это происходит следствие

- дистрофии в углу передней камеры;

- рубцевания роговицы и угла камеры (гипертрофическая ретинопатия);

- отслойки сетчатки;

- пигментной дистрофии сетчатки;

- первичного амилоидоза;

- прогрессирующей миопатии.

При кровоизлияниях в глазу, когда продукты крови провоцируют дистрофию трабекул, развивается гемолитическая глаукома. При эндокринных болезнях, осложненных симпатической гипертензией, развивается дистрофия глаза.

Иридокорнеальный синдром – совокупность вторичных глауком закрытоугольного типа, которые сопровождаются симптомами блокады угла передней камеры. При дегенеративной глаукоме синдром проявляется неполноценностью эпителия роговицы, деформацией мембраны и поверхности радужки.

Мембраны глаза включают клетки заднего эпителия роговичной и десцеметоподобной оболочек. Рубцевание мембраны провоцирует ее сокращение и частичную облитерацию угла передней камеры. Также деформируется и смещается зрачок, растягивается радужка, в ней возникают щели. При этом нарушается отток жидкости, повышается давление. Чаще всего патология затрагивает только один глаз.

Неопластическая глаукома

Данный вид вторичной глаукомы является осложнением внутриглазного или орбитального образования. Состояния развивается на фоне роста внутриглазной опухоли:

- меланобластома роговицы;

- ретинобластома;

- опухоль сосудистой оболочки;

- меланобластома стекловидного тела.

Повышенное внутриглазное давление указывает на II-III стадию болезни. На этом этапе происходит блокада угла камеры, продукты распада опухоли забиваются в трабекулы, возникают гониосинехии.

Чаще всего глаукома сопровождает опухоль в углу передней камеры. При опухоли в заднем полюсе происходит смещение иридохрусталиковой диафрагмы вперед, развивается вторичная глаукома, похожая на острый приступ.

Если у пациента имеется опухоль орбиты, глаукома является результатом повышения давления во внутриглазных, орбитальных, эписклеральных венах. Также глаукома возможна при прямом воздействии давления орбиты на глазное яблоко.

Похожие статьи

Осложнения

При отсутствии должного лечения глаукомы, а так же при запущенном состоянии болезни, у пациента возникают необратимые последствия. К таким относятся:

- Атрофия зрительного нерва. Высокое давление воздействует на волокна нерва, разрушая постепенно или сразу. Волокна отмирают и восстановлению не подлежат.

- Возникновение кератита. Помутнение оболочки роговицы. Снижается зрение.

- Близорукость. У больного глаукомой может появиться близорукость.

- Косоглазие (миопия). Смещение зрачка в сторону от основной зрительной оси.

Полная слепота — необратимый процесс. Зрение восстановить невозможно.

Полезное видео

Вторичная глаукома — причины, виды, принципы диагностики и лечения:

Чем опасен отказ от лечения?

Как и при первичной глаукоме, это в первую очередь слепота. Сдавливание и ишемия тканей со временем приводят к отмиранию зрительного нерва.

При воспалительных заболеваниях и травмах глаза возможны и другие, более тяжелые последствия: панофтальмит, менингит, сепсис.

Эти состояния угрожают не только здоровью, но и жизни. Не менее опасны и опухоли глаза и орбиты, которые часто прорастают в мозг.

Своевременно начатое лечение обычно позволяет избежать наиболее серьезных осложнений, и чем раньше оно начато, тем больше шансы на сохранение зрения.

Профилактика

Глаукома в большинстве случаев проявляется как хроническое заболевание не только у пожилых людей, но и у молодого поколения. В группе риска находятся:

- Люди с пагубными привычками: употребляющие наркотики, сигареты и алкоголь.

- Люди, с ненормированным графиком сна, работающие в ночные смены.

- Пожилое население.

- Близкие родные, больных глаукомой.

Предотвратить появление патологии позволят профилактические действия:

- Оптимальное освещение помещения, где находится человек;

- снижение эмоциональной и физической нагрузки;

- ношение свободной одежды, не нарушающей кровообращение;

- контролирование за положением головы. Не рекомендуется держать голову в наклоненном виде более часа. При работе за компьютером или вязанием делать перерывы и зарядку;

- снижение употребления кофеина и табака. Кофе и курение сужают сосуды, не давая кислороду свободно передвигаться;

- сон не менее восьми часов. Делать зарядку по утрам и гулять на свежем воздухе перед сном;

- питание по несколько раз в день полезными продуктами (рыба, мясо, молочные продукты). Исключить жирное, соленое, острое и сладкое из рациона;

- посещение офтальмолога 3-4 раза в год. Даже при хорошем самочувствии.

Профилактические меры следует проводить не только больным, но и здоровым людям.

Методы терапии

При возникновении дискомфорта или первых симптомов глаукомы нужно обратиться к окулисту. Доктор осмотрит больного, проведет диагностику заболевания и назначит спецлечение. В качестве лечения назначают медикаментозную терапию, оперативные методы лечения и народными средствами. Также каждому пациенту подбирается специальное диетическое питание.

Медикаментозное лечение

Применяют такие препараты:

- Средства, что улучшают отток внутриглазной жидкости: миотики — «Пилокарпина гидрохлорид», «Ацеклидин»;

- симпатомиметики — «Норадреналин»;

- простагландины— «Биопростин», «Биоран».

Препараты, что угнетают образование внутриглазной жидкости:

ингибиторы карбоангидразы — «Бринзоламид», «Повидон».Гипотензивные капли — «Мексидол».

При остром приступе:

- Закапывают «Пилокарпин» 1% и «Тимолол».

- Вводят анестетики — «Промедол», «Анальгин».

- Дают мочегонное — «Фуросемид» (для контроля артериального давления).

- Применяют «Диакарб» и «Аспаркам».

- Когда снимут приступ, рекомендуют оперативные методы лечения.

Оперативное лечение

- Лазерная иридэктомия — заключается в формировании сквозного отверстия на периферии радужки. Перед операцией закапывают миотики в глаза. Дальше на глаз устанавливают гиолинзу, что фокусирует луч лазера на участок радужки. После завершения операции назначают противовоспалительные капли.

- Трабекулопластика — основывается на действии лазерного пучка на зону трабекулы. После операции происходит улучшение давления в глазах. Процедура предупреждает появление осложнений.

- Синустрабэкулэктомия — суть ее заключается в формировании нового пути оттока влаги под конъюнктиву, откуда происходит ее всасывание окружающими тканями.

Народные методы лечения

Применяют такие рецепты целителей:

- Взять килограмм ряски и тщательно измельчить. Затем добавляем 200 миллилитров спирта и ставим настаивать на неделю. Употреблять по 2 чайных ложки перед едой, запивая водой, 3 раза в день.

- Взять по 10 грамм тмина, кориандра, ягод аниса, укропа и все залить двумя стаканами горячей воды. После охлаждения нужно процедить. Употреблять 3 раза в день по 100 мл.

Можно ли предотвратить болезнь?

Если внимательно следить за своим здоровьем, можно снизить вероятность возникновения вторичной глаукомы.

Избежать развития этого опасного заболевания можно, соблюдая следующие рекомендации:

Лечите глазные болезни вовремя. Наличие катаракты либо получение травм ведут к стойкому возрастанию давления внутри глаза по причине нарушения циркуляции жидкости, поэтому своевременное устранение патологических изменений в хрусталике является хорошим способом профилактики глаукомы.

Качественное питание. Поступление полного спектра витаминов и минералов, а также сбалансированность пищи по макро- и микронутриентам улучшает зрительную функцию.

Умеренная физическая нагрузка. Ежедневная физическая активность улучшает кровоснабжение в глазных структурах, а также защищает ткани от кислородного голодания

Для профилактики вторичной глаукомы важно избегать поднятия тяжелых предметов.

Офтальмологические осмотры. Глаукома развивается плавно, а клинические проявления возникают на более поздних стадиях болезни, когда процесс может быть уже серьезным, и достигнуть восстановления будет сложно или даже невозможно

Осмотр доктора с целью профилактики позволяет заметить изменение структуры глазного дна и на первоначальных этапах глаукомы принять меры по избавлению от нее.

Давайте отдых глазам. При необходимости длительной работы за компьютером совершайте перерывы каждые 20-30 минут, при просмотре телевизора держите свет включенным и не лежите в постели.

Вторичная глаукома является следствием ряда офтальмологических заболеваний, среди которых катаракта, болезни сосудов, опухолевые процессы, воспаления и травмы. Так как повышение внутриглазного давления – результат болезней, то именно их устранение поспособствует нормализации баланса жидкости в глазном яблоке.

Заболевание не поддается полному излечению. При соблюдении всех правил и рекомендаций врача можно не допустить прогрессирования вторичной глаукомы и снизить вероятность повторных скачков внутриглазного давления.

Советы офтальмолога при глаукоме.

ГЛАУКОМА – заболевание глаза, протекающее с повышенным внутриглазным

давлением и приводящее при отсутствии лечения к слепоте вследствие атрофии

зрительного нерва. Заболевание носит прогрессирующий характер, проявляется в

основном сужением полей зрения на фоне повышенного внутриглазного давления. Симптомы заболевания для пациента не заметны, поэтому требуют активного выявления.

Больным с открытоугольной глаукомой категорически запрещаются:

— длительные наклоны головы вниз (стирка, мытье полов, работа на приусадебном участке),

— поднятие тяжестей массой более 7 кг (занятия тяжелой атлетикой, тяжелый физический труд),

— сон на животе, лицом вниз,

— натуживание (запоры),

— сдавливание вен шеи (тугие воротнички, галстуки),

— перегревание (длительное пребывание в горячей ванне или бане),

— потребление избыточного количества жидкости (не более 1,5 л в день) и поваренной соли,

— переедание (растяжение желудка).

Нежелательны также длительные приступы кашля, которые необходимо предупреждать с помощью

лекарственных препаратов. Пациентам с аденомой предстательной железы необходимо исключить натуживание при мочеиспускании.

Пациентам с УЗКОУГОЛЬНОЙ ГЛАУКОМОЙ противопоказано длительное пребывание в темноте с открытыми глазами (бессонница), а также прием лекарственных средств, расширяющих зрачок (например, используемых при лечении язвенной болезни желудка).

Рекомендовано для улучшения кровообращения и уменьшения венозного застоя в области глаз:

— высокое изголовье во время сна,

— регулярное дробное питание (не менее 5-6 раз в день),

— дыхательная гимнастика,

— согревание конечностей (горячие ванны для ног и рук при отсутствии варикозно расширенных вен),

— массаж кожи (согревание),

— контроль массы тела,

— профилактика простудных заболеваний,

— отказ или ограничение курения, ограничение приема алкогольных напитков.

Лечение при глаукоме направлено на снижение внутриглазного давления и улучшение питания сетчатки и зрительного нерва. Для снижения внутриглазного давления используются гипотензивные препараты в виде глазных капель, которые назначаются индивидуально лечащим врачом. Закапывание капель должно быть регулярным в соответствии с подобранным врачом режимом. При необходимости лечение может быть хирургическим.

Консервативное лечение. поддерживающее питание зрительного нерва и сетчатки, должно проводиться на протяжении всей жизни пациента регулярно по 2-3 курса в год с включением следующих препаратов (по рекомендации лечащего врача) под контролем артериального давления:

— сосудорасширяющие и улучшающие микроциркуляцию крови (трентал, никошпан, циннаризин, кавинтон, эскузан и др.),

— улучшающие обменные процессы в сетчатке и зрительном нерве (пирацетам, фотил, витамины А, Е, С и В).

Лечение должно быть согласовано с врачами других специальностей (терапевтов, невропатологов, эндокринологов).

Следует помнить, что нежелательно допускать снижения артериального давления ниже рабочего уровня (в большинстве случаев 130-140 мм рт.ст.) и подъема выше 160 мм рт.ст. поскольку возможно резкое ухудшение кровоснабжения зрительного нерва и сетчатки.

Диета при глаукоме должна быть гипохолестериновая, преимущественно растительная, что необходимо для набора незаменимых веществ, в том числе и природных растительных ферментов, а также для профилактики запоров. Исключаются острые, пряные, соленые продукты, которые могут вызвать жажду и привести к нарушению водного режима.

Контроль внутриглазного давления должен проводиться не реже 1 раза в 3 мес, а полей зрения – не реже 1 раза в 6 мес.

ГЛАУКОМА относится к заболеваниям с наследственной предрасположенностью, поэтому кровным родственникам лиц, страдающих глаукомой, необходимы регулярные профилактические осмотры в возрасте старше 40 лет с целью раннего выявления заболевания.

Для пациентов, перенесших ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ по поводу глаукомы, назначения указываются индивидуально лечащим врачом в выписном эпикризе. Следует помнить, что в послеоперационном периоде необходимо соблюдать охранительный режим, ограничить выполнение физических упражнений в течение 1 мес. Режим закапывания капель в не оперированный глаз остается неизменным, если не было дополнительных указаний лечащего врача.

ПОМНИТЕ! Успех в лечении глаукомы зависит от усилий не только врача, но в первую очередь от пациента.

Врач офтальмолог Гладков В.Л.