Врожденные и приобретенные аномалии развития кардиальных структур считаются частыми виновниками раннего наступления инвалидности среди пациентов всех возрастов. Также вероятным исходом оказывается смерть больного в краткосрочной перспективе (3-5 лет).

Восстановление маловероятно, но причины тому кроются не в потенциальной неизлечимости патологических процессов. Все куда проще.

С одной стороны пациенты недостаточно внимательно следят за собственным здоровьем, это результат низкой медицинской культуры и слабого просвещения.

С другой же — в большинстве стран отсутствует программа раннего скрининга сердечных проблем. Это необычно, учитывая, что кардиальные патологии практически на первом месте по числу летальных исходов.

Митральная недостаточность — это состояние, при котором клапан не способен полностью смыкаться. Отсюда регургитация или обратный ток крови из желудочков в предсердия.

Рабочие объемы жидкой соединительной ткани падают, не достигая адекватных значений. Слабость выброса обуславливает недостаточную функциональную активность структур.

Гемодинамика нарушается, ткани недополучают кислорода и питательных веществ, гипоксия заканчивается дегенеративными и дистрофическими изменениями. Это генерализованный процесс, который нарушает все системы организма.

Описание заболевания

НМК (недостаточность митрального клапана) является самой популярной сердечной аномалией. Из всех заболевших 70% страдают изолированной формой НМК. Обычно ревматический эндокардит является главной первопричиной развития заболевания. Часто через год после первой атаки состояние сердца приводит к хронической недостаточности, вылечить которую довольно сложно.

К наибольшей группе риска относятся люди, заболевшие вальвулитом. Эта болезнь повреждает створки клапана, вследствие чего они подвергаются процессам сморщивания, деструкции, постепенно становятся более короткими по сравнению с первоначальной длиной. Если вальвулит находится на поздней стадии, развивается кальциноз.

Дополнительно вследствие перечисленных болезней сокращается протяженность хорд, происходят дистрофические и склеротические процессы в папиллярных мышцах.

Септический эндокардит приводит к деструкции многих сердечных структур, поэтому НМК имеет наиболее сильные проявления. Створки клапана примыкают друг к другу недостаточно плотно. При их неполном закрытии через клапан происходит слишком сильный выход крови, что провоцирует ее перезагрузку и образование застойных процессов, увеличение давления. Все признаки приводят к нарастающей недостаточности МК.

Лечение

Терапевтическое воздействие сочетанное, с применением хирургических методик и консервативных путей. В зависимости от стадии. Превалируют те или иные способы. Основная характеристика курации — целесообразность.

Медикаментозное

Митральная недостаточность 1 степени устраняется медикаментами, при этом конкретный выбор препаратов ложится на плечи врача.

Примерная схема:

- Использовании антигипертензивных средств. От ингибиторов АПБ до антагонистов кальция и бета-блокаторов. Это классическое лечение гипертонической болезни и симптоматического повышения аретирального давления.

- Антиагреганты. Для нормализации реологических свойств крови. Текучесть является одним из главных качеств жидкой соединительной ткани. Назначается Аспирин Кардио.

- Статины. На фоне холестеринемии и атеросклероза в этой связи.

Иные патологические процессы, внекардиального рода, но обуславливающие саму недостаточность, устраняются соответственно.

При системной красной волчанке назначаются кортикостероиды и иммуносупрессоры, для восстановления при печеночной недостаточности гепатопротекторы и т.д.

Оперативное

Хирургические способы показаны несколько реже, это крайняя мера. На самом деле, даже недостаточность митрального клапана 2 степени еще не причина для вмешательства.

Основаниями для радикальной курации считаются жизненные показатели, в зависимости от степени их снижения. Возможно длительное динамическое наблюдение и применение медикаментов в рамках поддерживающей помощи.

Когда восстановление консервативным путем невозможно, без кардиохирургического вмешательства уже не обойтись.

Назначается:

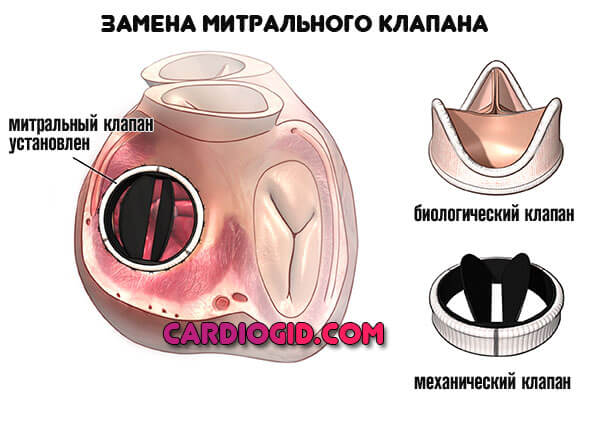

- протезирование (замена) митрального клапана на биологический, либо механический;

- иссечение спаек при стенозе;

- стентирование коронарных артерий, другие методы.

Особо тяжелые случаи требуют трансплантации органа. Это сродни смертному приговору, поскольку вероятность найти донора крайне мала даже в развитых государствах, тем более в отсталых странах.

Изменение образа жизни неэффективно. Разве что можно отказаться от курения и алкоголя. Народные средства строго противопоказаны. Недостаточность МК устраняется только классическими методами.

Причины и факторы риска

НМК страдают люди, обладающие одной или несколькими из следующих патологий:

- Врожденная предрасположенность.

- Синдром соединительнотканной дисплазии.

- Пролапс митрального клапана, отличающийся регургитацией 2 и 3 степени.

- Деструкция и обрыв хорд, разрыв створок МК вследствие получения травм в области груди.

- Разрыв створок и хорд при развитии эндокардита инфекционный природы.

- Деструкция аппарата, объединяющего клапаны, при эндокардите, произошедшем вследствие заболеваний соединительной ткани.

- Инфаркт части митрального клапана с последующим формированием рубца в подклапанной области.

- Изменение формы створок и тканей, находящихся под клапанами, при ревматизме.

- Увеличение митрального кольца при дилатационной кардиомиопатии.

- Недостаточность функции клапана при развитии гипертрофической кардиомиопатии.

- Недостаточность МК вследствие проведения операции.

Митральная недостаточность часто сопровождается и другим пороком — стенозом митрального клапана.

Причины

Это приобретенный порок, не врожденный. Его причинами могут стать заболевания, которые повреждают соединительные ткани организма (так как клапаны состоят из соединительной ткани), сердечные заболевания и аномалии самого клапана.

Возможные причины порока митрального клапана:

| Системные заболевания | Сердечные болезни | Аномалии клапана |

| Ревматизм – заболевание, при котором лимфоциты (клетки иммунитета) атакуют клетки соединительной ткани собственного организма | Инфаркт миокарда | Пролапс митрального клапана – западание одной или обоих его створок в полость левого предсердия |

| Красная волчанка – заболевание, при котором антитела, вырабатываемые иммунной системой, повреждают ДНК клеток соединительной ткани. | Эндокардит (воспаление внутренней оболочки сердца) | Возрастные дегенеративные изменения в митральном клапане |

| Синдром Марфана – генетическое заболевание, при котором нарушена выработка фибриллина 1 – структурного компонента соединительной ткани, придающего ей прочности и эластичности. | Ишемическая болезнь сердца | |

| Травмы сердца |

Виды, формы, стадии

При НМК оценивается общий ударный объем крови левого желудочка. В зависимости от его количества заболевание разделяется на 4 степени тяжести (в процентах указывается часть крови, которая перераспределяется неправильно):

- I (наиболее мягкая) — до 20 %.

- II (умеренная) — 20-40 %.

- III (средняя форма) — 40-60 %.

- IV (самая тяжелая) — свыше 60 %.

По формам течения заболевание можно разделить на острое и хроническое:

При определении особенностей передвижения митральных створок выделяют 3 типа классификации патологии:

- 1 — стандартный уровень подвижности створок (при этом болезненные проявления заключаются в дилатации фиброзного кольца, прободении створок).

- 2 — деструкция створок (наибольший урон принимают хорды, так как происходит их вытягивание или разрыв, также проявляется нарушение целостности сосочковых мышц.

- 3 — снижение подвижности створок (вынужденное соединение комиссур, сокращение протяженности хорд, а также их сращивание).

Диагностика патологии митрального клапана

Диагностика митральной недостаточности должна осуществляться на основании следующих комплексных мероприятий:

- беседа, осмотр, пальпация и перкуссия, аускультация пациента;

- данные ЭКГ (электрокардиограмма);

- данные рентгенографии грудной клетки;

- данные эхокардиографии;

- данные УЗИ сердца;

- результаты зондирования сердечных полостей;

- данные вентрикулографии.

Грамотный сбор анамнеза во время тщательного расспроса, осмотра, пальпации и перкуссии больного может скоординировать врача на дальнейшие исследования для точной постановки диагноза. При перкуссии определяются расширенные границы сердца, особенно с левой стороны. Во время аускультации в зависимости от степени митральной недостаточности выявляют систолические шумы разной интенсивности.

По данным рентгенограммы и ЭКГ диагностируют расширение левых желудочка и предсердия.

Наиболее информативный метод диагностики – эхокардиография, здесь можно оценить дефект и степень поражения самого клапана. Для более конкретной диагностики при наличии фибрилляций предсердий применяется чрезпищевая ЭхоКГ.

Опасность и осложнения

При постепенном прогрессировании НМК проявляются такие нарушения:

- Развитие тромбоэмболии на почве постоянного застоя большой части крови.

- Тромбоз клапана.

- Инсульт. Большое значение в факторах риска развития инсульта занимает произошедший ранее тромбоз клапана.

- Мерцательная аритмия.

- Симптомы хронической сердечной недостаточности.

- Митральная регургитация (частичный отказ от выполнения функций митральным клапаном).

Недостаточность митрального клапана — разновидность пороков сердца клапанного типа. Патогенез обусловливается неполным закрытием митрального отверстия, чему предшествуют нарушения строения створок, тканей, находящихся под клапанами. Патология характеризуется регургитацией крови в левое предсердие из левого желудочка.

Степени протекания заболевания

В зависимости от величины просвета и степени выраженности регургитации определяют клинические степени проявления митральной недостаточности:

- Недостаточность митрального клапана 1 степени – компенсированная характеризуется незначительным током крови (меньше 25%)и нарушениями только со стороны структуры клапана. Самочувствие при этом не изменяется, нет симптомов и жалоб. ЭКГ-диагностика не выявляет патологию в этой степени. При аускультации кардиолог слышит незначительные шумы во время систолы при смыкании створок клапана, границы сердца немного шире нормы.

- Для митральной недостаточности 2 степени, субкомпенсированной, характерно наполнение предсердия кровью почти до половины (до 25-50%). Для освобождения предсердия от крови развивается легочная гипертензия. Человек в этот момент страдает от одышки, тахикардии даже во время покоя, сухого кашля. ЭКГ диагностируют изменения в предсердии. Во время выслушивания определяются шумы в период систолы, границы сердца увеличиваются, особенно слева (до 2 см).

- Недостаточность митрального клапана 3 степени сопровождается наполнением левого предсердия кровью до 90%. Его стенки увеличиваются в размерах. Начинается декомпенсированная стадия, при которой кровь не выводится из предсердия. Появляются такие симптомы, как отёки, увеличение в размерах печени при пальпации. Наблюдается повышение венозного давления. Диагностируются ЭКГ-признаки: увеличение левого желудочка, митрального зубца. При аускультации – усиленные шумы в систолу, расширение сердечных границ, особенно левой.

- 4 степень митральной недостаточности называется дистрофической. Возникают патологические структурные изменения клапана, застой крови в малом кругу кровообращения. Существенно нарастает симптоматика третьей степени. Хирургические операции очень широко применяются в этой стадии и дают благоприятное разрешение.

- 5 степень – терминальная. У пациентов наблюдается клиническая картина третьей стадии сердечно-сосудистой недостаточности. Состояние больного очень тяжелое и не позволяет проводить оперативные вмешательства. Прогноз течения патологии крайне неблагоприятный, чаще всего – это летальный исход вследствие осложнений.

Симптомы и признаки

Тяжесть и выраженность МКТ зависит от степени ее развития в организме:

- 1 стадия заболевания не имеет специфических симптомов.

- 2 стадия не позволяет больным осуществлять физическую нагрузку в ускоренном режиме, так как незамедлительно проявляется одышка, тахикардия, болевые ощущения в грудной клетке, сбивание ритма сердца, неприятные ощущения. Аускультация при митральной недостаточности определяет повышенную интенсивность тона, наличие шумового фона.

- 3 стадия характеризуются недостаточностью левого желудочка, патологиями гемодинамики. Пациенты страдают постоянной одышкой, ортопноэ, ускорением ритма сердца, чувствуют дискомфорт в груди, их кожные покровы бледнее, чем в здоровом состоянии.

Узнайте больше о митральной недостаточности и гемодинамике при ней из видео-ролика:

Характерные симптомы

Как уже было отмечено, всего выделяют 3 фазы патологического процесса. Чуть реже 5, это более точный клинический вариант, но в большей мере они имеет научное значение, чем практическое.

Примерная картина такова:

- Одышка. Сначала в момент интенсивной механической нагрузки. В данном случае понять, где заканчивается нормальная физиология и начинается болезнь трудно. Поскольку в рамках малой тренированности тела возможны идентичные проявления. Позже, в субкомпенсированной и полностью неконтролируемой стадии симптом возникает в состоянии покоя, даже когда больной лежит. Это существенно снижает качество жизни и ведет к легочным проблемам, компенсаторные механизмы разрушают всю дыхательную систему и приводят к повышению давления в одноименной артерии. Это фактор усугубления основного заболевания, ухудшающий прогноз.

- Аритмия. В разных вариациях. От тахикардии до фибрилляции предсердий или же групповых экстрасистолий. Крайне редко в рамках митральной недостаточности возникают так называемые неопасные формы патологического процесса. Куда чаще это угрожающие явления, ведущие к остановке сердца или же инфаркту. Определить самостоятельно перебои возможно, но не всегда. Наиболее точный метод диагностики — электрокардиография.

- Падение артериального давления. Порой до критических отметок, особенно в рамках острого процесса. Возможно развитие кардиогенного шока. Это летальное состояние, примерно в 95% ситуаций оно ведет к смерти пациента даже при условии своевременной реанимации и комплексного воздействия. Восстановление невозможно, прогнозы крайне неблагоприятны.

- Отек легких.

- Также слабость, сонливость, апатичность. В острый период встречается паническая атака с неадекватным поведением, усилением моторной активности.

- Асцит. Или скопление жидкости в брюшной полости.

- Отеки нижних конечностей. Диуретики эффективны только в первый момент, далее они не приносят желаемого действия.

Когда обращаться к врачу и к какому

При выявлении характерных для МКТ симптомов необходимо незамедлительно обратиться к кардиологу, чтобы остановить болезнь на ранних стадиях. В этом случае можно избежать необходимости в консультации с другими врачами.

Иногда есть подозрения на ревматоидную этиологию возникновения болезни. Тогда следует посетить ревматолога для постановки диагноза и прописывания надлежащего лечения. Если появляется надобность в оперативном вмешательстве, лечение и последующее устранение проблемы проводит кардиохирург.

Симптомы митральной недостаточность могут быть похожи на признаки других приобретенных пороков сердца. Больше о том, как они проявляются, мы писали здесь.

Прогноз

Лечение любой сердечной недостаточность является обязательным. Без своевременной терапии развиваются застойные явления в органах и необратимые осложнения различной степени, но даже применяя сдерживающее медикаментозное лечение, смертность остается высокой.

Естественно, любая операция на сердце – это риск. Смертность после операций на открытом сердце составляет 1–3% для детей и возрастает с числом сопутствующих заболеваний.

Вальвулопластика и камисуротомия – временные меры, лечение недостаточности этими методами невозможно и процедуры придется периодически повторять. После протезирования пациент получает послеоперационное лечение и пожизненно находится под наблюдением доктора. Во время приема проводится обязательная аускультация сердца ребенка, остальные исследования назначаются по мере необходимости.

Диагностика

Распространенные методы выявления НМК:

- Физикальный. Оценивается скорость и равномерность пульса, особенности изменений артериального давления, выраженность шумов в легких систолического характера. Врачи при обследовании обращают внимание на характер дыхания пациента. При заболевании одышка не прекращается даже при перемещении больного в горизонтальное положение, проявляется при исключении отвлекающих факторов, физических и психических раздражителей. При осмотре отмечается пастозный внешний вид стоп и голеней, понижение диуреза.

- Электрокардиография. Определяет интенсивность биоэлектрических потенциалов сердца при его функционировании. Если патология переходит на терминальную стадию, отмечается выраженная аритмия.

- Фонокардиография. Позволяет визуализировать шумы при работе сердца, а также изменения его тонов. Аускультация показывает:

- Апекскардиография. Позволяет увидеть колебания верхней части грудной клетки, происходящие на низкой частоте.

- Эхокардиография. Ультразвуковая диагностика, выявляющая все особенности работы и движений сердца. Требует внимательности и навыков от проводящего ее специалиста.

- Рентген. На снимке отображается картина участков поражений сердечных мышц, клапанов и соединительной ткани. Можно не только выявить больные участки, но и определить абсолютно здоровые области. Этот способ используется только со 2 стадии развития патологии.

Больше о симптоматике и диагностике узнайте из видео:

Необходимо различать НМК от других патологий сердца:

- Миокардита в тяжелой форме.

- Врожденных и приобретенных пороков сердца смежной этиологии.

- Кардиомиопатии.

- Пролапса МК.

Насколько опасен стеноз легочной артерии и как излечиться от этой проблемы? Все подробности вы найдете в доступном обзоре. О симптомах недостаточности аортального клапана и отличиях этого порока сердца от описанного в этой статье вы можете прочесть в другом материале.

Ознакомьтесь также с информацией о том, как появляется и чем опасна болезнь Бехчета, с методиками лечения этой сложной патологии сосудов.

Профилактика

Основной процент заболеваний митрального клапана (стеноз, пролапс) дают первичные инфекционные и ревматические болезни. Поэтому профилактика основного заболевания действенна и как профилактика недостаточности.

Для исключения риска внутриутробного развития недостаточности митрального клапана во время беременности следует соблюдать соответствующие меры безопасности. В случае вероятности наследственных заболеваний следует планировать беременность и предварительно проконсультироваться у специалиста по генетике.

Хорошие профилактические результаты у детей дает закаливание. Повышение иммунитета снижает риск инфекционных заболеваний, в частности ангин и тонзиллита, которые могут способствовать развитию миокардита. По этой же причине необходимо следить за состоянием зубов ребенка и не допускать образование кариеса.

▼СОВЕТУЕМ ОБЯЗАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЬ▼

Методы терапии

При выраженных симптомах НМК больному показано хирургическое вмешательство. Неотложно операцию выполняют по следующим причинам:

- На второй и более поздних стадиях при том, что объем выброса крови составляет от 40 % ее общего количества.

- При отсутствии эффекта от антибактериальной терапии и усугублении эндокардита инфекционного характера.

- Усиленные деформации, склероз створок и тканей, располагающихся в подклапанном пространстве.

- При наличии признаков прогрессирующей дисфункции левого желудочка совместно с общей сердечной недостаточностью, протекающей на 3-4 степени.

- Сердечная недостаточность на ранних стадиях также может стать причиной для операции, однако для образования показаний должна выявиться тромбоэмболия значительных по размеру сосудов, располагающихся в большом круге кровообращения.

Практикуются такие операции:

- Клапаносохраняющие реконструктивные операции необходимы для коррекции НМК в детском возрасте.

- Комиссуропластика и декальцинация створок показаны при выраженной недостаточности МК.

- Хордопластика предназначена для нормализации подвижности створок.

- Транслокация корд показана при их отпадении.

- Фиксирование частей папиллярной мышцы осуществляется с использованием прокладок из тефлона. Это необходимо при разделении головки мышцы с остальными составляющими.

- Протезирование хорд необходимо при их полной деструкции.

- Вальвулопластика позволяет избежать ригидности створок.

- Анулопластика предназначена для избавления больного от регургитации.

- Протезирование клапана осуществляется при его сильной деформации или развитии непоправимого и мешающего нормальной жизнедеятельности фибросклероза. Используются механические и биологические протезы.

Узнайте о малоинвазильных операциях при этом заболевании из видео-ролика:

Симптомы

Диагностика патологии в детском возрасте на ранней стадии крайне затруднена, предпосылками для подозрения у ребенка НМК могут служить наследственные заболевания, и причины, приводящие к органическим поражениям клапана.

У детей присутствует ряд характерных для этого заболевания симптомов, таких как:

- Быстрая утомляемость во время физических нагрузок;

- Похудание, замедленный рост и расстройство аппетита;

- Боли в сердце и области груди;

- Одышка, приступообразная ночная одышка;

- Чувство дискомфорта, беспокойства;

- Сухой кашель, длительные бронхолегочные заболевания;

- Слабость, вялость, головные боли;

- Шумы в области сердца;

- Выпячивание грудной клетки в области сердца.

В начале заболевания признаки иногда полностью отсутствовать или иметь сглаженный характер, выраженная симптоматика появляется на поздних стадиях или при стремительном развитии недостаточности. Зачастую НМК сопровождается сопутствующими заболеваниями сердца (стеноз, поражение трикуспидального и аортального клапанов, пролапс и т.д.).

В случае умеренной или незначительной недостаточности возможна нормализация работы клапана по мере взросления ребенка.

Клиническая картина заболевания

Легче всего митральный стеноз и недостаточность протекают на фоне невыраженных атеросклеротических поражений аорты. Дальнейшее развитие заболевания сопровождается нарастающей клинической симптоматикой. Так, в течении митральной недостаточности выделяют несколько периодов:

- первая стадия (компенсации) может продолжаться много лет, пациента предъявляет жалобы на чувство постоянной усталости, слабость, холод и зябкость в пальцах;

- вторая стадия (субкомпенсации) характеризуется классическими для любой сердечно – сосудистой патологии симптомами. На фоне физической нагрузки, которая раньше переносилась нормально, появляется одышка, тахикардия и перебои в ритме сердечных сокращений, боль за грудиной с левой стороны;

- третья и последующие стадии (декомпенсации, выраженной декомпенсации и терминальная), описанные выше симптомы приобретают постоянный характер и возникают вне зависимости от физического напряжения.

На конечных этапах патологии нарастают клинические признаки аортально – митральной недостаточности и отека легких. Это интенсивная одышка и кашель, усиливающаяся в горизонтальном положении вплоть до удушья. Зачастую мокрота отходит с примесью крови. Застой приводит к увеличению печени и сопутствующим симптомам: боли и чувства тяжести в правом подреберье, отекам ног и скоплению жидкости в области брюшины. Чем дальше прогрессирует болезнь, тем сильнее нарушается гемодинамика и, как следствие, от гипоксии (иными словами, кислородного голодания) страдают все внутренние органы.

Во время осмотра пациента доктор обращает внимание на цианоз (синюшность) пальцев рук, носогубного треугольника. Также отчетливо видны набухшие пульсирующие вены на шее. Размеры сердца увеличены, причем в некоторых случаях с левой стороны грудины отчетливо заметно выступание, специалисты именуют его «сердечным горбом». Появление систолического шума в сочетании с любым из перечисленных симптомов служит поводом к дальнейшему обследованию.

Варианты лечения

Бессимптомные случаи недостаточности клапанов не требуют терапии, так как при них нет нарушений кровообращения. На стадии неполной компенсации рекомендуются такие лекарственные препараты:

- бета-блокаторы,

- ингибиторы ангиотензинконвертирующего фермента,

- сосудорасширяющие,

- сердечные гликозиды,

- диуретики,

- блокаторы кальциевых каналов и рецепторов ангиотензина.

Если митральная недостаточность имеет тяжелое течение, то проводят пластику клапана. Показания к ней – пролапс, разрыв мышц и хорд, крепящихся к створкам, относительное несмыкание частей, планирование беременности.

При отложении кальция на створках, утолщенных хордах используют протезирование. Клапан аорты может быть заменен на биопротез при аневризме или декомпенсации кровообращения.

Причины возникновения и виды недостаточности митрального клапана

При одинаковом характере гемодинамических нарушений врачи выделяют два вида данной патологии:

- Функциональную (оказывающую гемодинамическую перегрузку сердца), вызываемую одновременно ускорением кровотока и увеличением левого желудочка в размерах;

- Органическую, возникающую вследствие патологии анатомического строения соединительно-тканных пластин сердечного клапана и сухожилий, фиксирующих его.

Регургитацию крови (течение ее в обратном направлении) вызывает увеличение давления в аорте по сравнению с давлением в левом предсердии. Из-за неполного прикрытия атриовентрикулярного отверстия во время диастолы поступает дополнительный объем крови, что вызывает перегрузку левых отделов сердечной мышцы и, соответственно, увеличение силы ее сокращений. В большинстве случаев начало заболевания происходит бессимптомно, но с нарастанием гипертрофии левого желудочка и левого предсердия повышается давление в легочных сосудах. Это приводит к возникновению легочной гипертензии, недостаточности трехстворчатого клапана и гипертрофии правого желудочка.

Виды клапанов и их функции

Левые камеры сердца, получая обогащенную кислородом кровь из легочного ствола, под давлением выталкивают ее в большой круг кровообращения. Пройдя всю сосудистую систему, кровь по венам возвращается в правые отделы сердца, откуда она отправляется в легкие, чтобы вновь насытиться кислородом. Правильное направление движения крови обеспечивается сердечными клапанами. Два из них соединяют камеры сердца с крупными сосудами, еще два отделяют предсердия от желудочков. Клапаны, отделяющие сердце от сосудистых стволов, называются выпускными, предсердно-желудочковые клапаны — впускными. Их виды и функции:

- Митральный — имеет две створки и отделяет друг от друга левые камеры сердца. В момент сердечного сокращения створки плотно смыкаются, и кровь выбрасывается в аорту.

- Трикуспидальный — перекрывает отверстие между правым предсердием и желудочком, предотвращая обратный ток венозной крови.

- Пульмональный — находится на выходе из правого желудочка в легочную артерию.

- Аортальный — между аортой и левым желудочком.

По разным причинам в тканях, формирующих отверстие (фиброзное кольцо) и створки клапанов, могут произойти органические изменения. Пороки клапанов правой стороны называются правосторонней недостаточностью, поражение митрального и аортального клапана вызывает левостороннюю недостаточность.

Формы пороков

По форме различают два вида пороков:

- Стеноз отверстия по причине рубцового сращения или кальцинирования створок (склероза) препятствует нормальному току крови. Она поступает в недостаточном количестве, повышая нагрузку на мышцу левого желудочка.

- Недостаточность клапанов возникает при дефектах створок и их неполного смыкания. В результате во время систолы (с левой стороны) или диастолы (через правосторонние клапаны) кровь забрасывается обратно в предсердия или желудочки. При этом сердечной мышце не хватает сил возместить недостаточный объем крови, который должен поступить к внутренним органам.

Самая частая патология — недостаточность митрального клапана, на нее приходится более половины пороков сердца.

Хирургическое лечение

Протезирование митрального клапана с иссечением клапанного аппарата раньше было единственным методом хирургического лечения митральной недостаточности. Часто после этого снижалась сократимость левого желудочка, развивалась сердечная недостаточность. Сохранение хорд и клапанного аппарата позволяет уменьшить полость левого желудочка и напряжение в его стенке после операции. Сейчас клапанный аппарат сохраняют всегда, когда это возможно. Пластика митрального клапана позволяет значительно снизить смертность и риск осложнений при митральной недостаточности. Внедрение министернотомии привело к дальнейшему снижению числа осложнений. Хотя пластика митрального клапана не сравнивались в рандомизированных испытаниях с его протезированием, ретроспективные наблюдения говорят о том, что после пластики клапана меньше страдает систолическая функция левого желудочка и выше выживаемость {отчасти это связано с тем, что пластика проводится более легким больным). Тромбоэмболические осложнения и инфекционный эндокардит после пластики развиваются реже, а повторные операции требуются примерно так же часто, как после протезирования. Интраоперационная ЭхоКГ позволяет отслеживать осложнения как пластики, так и протезирования митрального клапана. Достаточная митральная недостаточность часто выявляется после восстановления самостоятельного кровообращения. При значимой митральной недостаточности (2+ и выше), если возможна повторная пластика, больного снова переводят на искусственное кровообращение. Если пластика невозможна, может потребоваться протезирование. Повторный перевод на искусственное кровообращение, по-видимому, не повышает больничную смертность. Пластику клапана может осложнить динамическая обструкция выносящего тракта левого желудочка. В клиниках, имеющих большой опыт пластики митрального клапана, это осложнение теперь встречается редко. Оно обусловлено смещением вперед линии смыкания створок при большой длине задней створки (> 1,5 см). В результате возникает переднее систолическое движение митрального клапана, появляется градиент давления в выносящем тракте левого желудочка и вновь развивается митральная недостаточность. Данное осложнение можно выявить прямо на операционном столе с помощью интраоперационной ЭхоКГ или же после операции. Динамическая обструкция усиливается при повышении сократимости и небольших размерах левого желудочка. Часто динамическая обструкция исчезает после отмены инотропных средств и восстановления ОЦК. Если эти меры не устраняют динамическую обструкцию, операцию возобновляют: укорачивают заднюю створку митрального клапана или, в редких случаях, прибегают к протезированию. Если же данное осложнение выявляется после операции, то обычно бывает достаточно восстановить ОЦК и назначить небольшие дозы бета-адреноблокаторов, но иногда приходится прибегать к повторной операции, заподозрить развитие динамической обструкции можно при появлении систолического шума на верхушке, а подтвердить — с помощью ЭхоКГ.

Механизм ишемической митральной недостаточности

Острая ишемическая митральная недостаточность

Многочисленные исследования доказали, что потеря только функции сокращения папиллярной мышцы в результате острой ишемии не приводит к митральной регургитации. Возникающие изменения в динамике сокращения папиллярной мышцы, вызывают не только пролапс створок за счет эффекта уменьшения натяжения, но и отражаются на кооптации створок. Таким образом, ишемическая митральная недостаточность – это результат нарушения сложных геометрических и временных параметров работы митрального аппарата, которые не доказуемы стандартными методами диагностики и не могут быть заметными на остановленном сердце во время операции.

Хроническая ишемическая митральная недостаточность

Хроническая ишемическая митральная недостаточность у большинства пациентов развивается из-за ограничения подвижности створок вследствие фиброза и атрофии папиллярных мышц, при этом не наблюдается удлинения хорд и папиллярных мышц. У больных с существовавшим пролапсом митрального клапана, инфаркт миокарда может привести к тому, что на ранее компетентном клапане появляется регургитация. При этом площадь митрального кольца расширяется на 60% в течение всего периода систолического изгнания за счет того, что более подвижная часть основания задней створки растягивается одновременно с дисторсией задней папиллярной мышцы. Таким образом, геометрические изменения митрального аппарата, которые приводят к его острой недостаточности, являются часто повторяющимися, но чрезвычайно тонкими (

Патофизиология

Острая митральная недостаточность немедленно приводит к перегрузке объемом левого желудочка, увеличивает его преднагрузку и уменьшает систолический выброс. Объем регургитации зависит от степени некомпетентности клапана. Митральная недостаточность увеличивает раннее диастолическое заполнение желудочка и уменьшает систолическое напряжение и эластичность его стенки. Потребление кислорода миокардом не изменяется из-за снижения напряжения стенки в поздней систоле. Увеличение минутного объема кровообращения достигается увеличением ударного объема. Однако, если митральная регургитация достаточно большая, поток через аортальный клапан, то есть сердечный выброс, снижается. Давление в левом предсердии и давление заклинивания в легочной артерии повышаются, последнее приводит к правожелудочковой недостаточности.

Естественное течение

Митральная недостаточность после острого инфаркта миокарда исчезает в течение госпитального периода у 15% пациентов, еще у 15% больных симптомы митральной недостаточности ликвидируются в течение нескольких месяцев. В то же время среди больных с отсутствием митральной недостаточности у 12% она появляется в отдаленном периоде после инфаркта миокарда.Даже умеренная степень митральной регургитации удваивает госпитальную и 3-х летнюю смертность по сравнению с пациентами без митральной недостаточности. Без хирургического вмешательства средняя выживаемость после разрыва папиллярных мышц не превышает 3-4 суток. Некоторые пациенты с частичным разрывом или разрывом одной головки папиллярной мышцы переживают несколько недель или месяцев после инфаркта миокарда. При тяжелой (III или IV) степени митральной недостаточности госпитальная летальность составляет 24%, а годичная – 52%.Хроническая митральная недостаточность I ст. у пациентов с симптомами коронарной недостаточности увеличивает 1-летнюю смертность до 10%, II ст. – до 17%, III ст. – до 40 %, по сравнению с 6% летальностью у больных без митральной недостаточности.

Чего ждать и меры профилактики

Прогноз при этом сердечном пороке зависит от его причины, степени регургитации, наличия осложнений и вторичных изменений. В среднем десятилетняя выживаемость составляет около 60%, что намного выше, чем при аортальном стенозе.При умеренной недостаточности митрального клапана или же в случае легкой ее степени не существует противопоказаний для беременности и родов.

Прогноз при этом сердечном пороке зависит от его причины, степени регургитации, наличия осложнений и вторичных изменений. В среднем десятилетняя выживаемость составляет около 60%, что намного выше, чем при аортальном стенозе.

При умеренной недостаточности митрального клапана или же в случае легкой ее степени не существует противопоказаний для беременности и родов. Все пациенты с этим заболеванием должны ежегодно, а при прогрессировании или появлении новых признаков чаще, проходить осмотр кардиолога и УЗИ. Это позволит вовремя заметить ухудшение состояния и провести необходимое лечение.

Профилактические меры заключаются в лечении основного заболевания еще до наступления митральной недостаточности (своевременное лечение эндокардита антибиотиками, правильный прием назначенных врачом препаратов при ревматизме и т. д.).

Исключите факторы, увеличивающие риск сердечных болезней: курение, алкоголизм, частое употребление жирной, соленой и острой пищи, неправильный питьевой режим, недосыпание, низкая подвижность, ожирение, стрессы, нерациональное распределение времени труда и отдыха.

Прогноз зависит от причины порока.

- В большинстве случаев он неблагоприятный, так как основные заболевания (ревматизм, волчанка, синдром Марфана, ишемическая болезнь сердца) трудно поддаются лечению и их невозможно полностью остановить. Таким образом, заболевание может привести к другим поражениям сердца, сосудов и внутренних органов.

- Если же порок был вызван эндокардитом или дегенеративными изменениями в самом клапане, прогноз более утешительный. Излечение возможно в случае своевременного проведения операции по пластике или протезированию клапана. Установленный протез прослужит от 8 до 20 лет и более в зависимости от разновидности.

- Прогноз при пороке 1 степени тяжести, который не сопровождается нарушениями кровообращения, может быть благоприятным. При правильной тактике наблюдения, а также при лечении основного заболевания митральная недостаточность может не прогрессировать в течение многих лет.

Перспектива зависит от нескольких составляющих:

- состояния мышц сердца,

- насколько реально излечить заболевание, вызвавшее патологию; его тяжесть;

- степень аномального нарушения в работе клапана.

При митральной недостаточности третьей степени может развиться сердечная недостаточность. С момента установки диагноза почти все пациенты проживают больше пяти лет. Проживают десять лет и более 4/5 от общего числа больных с такой проблемой.

Со второй степенью развития патологии пациенты несколько лет могут не ощущать нарушений в здоровье.

При развитии НМК прогноз определяет степень тяжести течения болезни, то есть уровень регургитации, появление осложнений и необратимых изменений сердечных структур. Выживаемость на протяжении 10 лет после постановки диагноза выше, чем при аналогичных тяжелых патологиях.

Если недостаточность клапана проявляется в умеренной или средней форме, женщины имеют возможность вынашивать и рожать детей. Когда заболевание приобретает хроническое течение, все пациенты должны ежегодно делать УЗИ и посещать кардиолога. При появлении ухудшений следует наносить визиты в больницу чаще.

Профилактика НМК заключается в недопущении или скорейшем лечении вызывающих данную патологию болезней. Все заболевания или проявления недостаточности митрального клапана из-за его неправильной или сниженной клапана нужно быстро диагностировать и проводить своевременное лечение.

НМК является опасной патологией, приводящей к тяжелым деструктивным процессам в ткани сердца, поэтому нуждается в надлежащем лечении. Больные при соблюдении рекомендаций врача могут через некоторое время после начала лечения вернуться к нормальной жизни и вылечить нарушение.

Благоприятный прогноз при митральной недостаточности 1-2 степени даётся почти в 100% случаев. Пациент может сохранять свою работоспособность многие годы. Важно находиться под присмотром специалистов, проходить консультации и диагностические обследования. При таких фазах заболевания разрешается даже беременность и вынашивание ребёнка. Разрешение от родов в этих случаях проводится путем проведения операции Кесарева сечения.

Более сильные патологические изменения при недостаточности приводят к тяжелейшим нарушениям со стороны системы кровообращения в целом. Неблагоприятные прогнозы обычно предполагаются при присоединении к пороку сердечной недостаточности хронического течения. Показатели смертности по этой категории довольно высокие.

Митральная недостаточность – серьёзнейший порок, поэтому нельзя затягивать его выявление, диагностику, лечение.

Основные меры профилактики данной патологии направлены на недопущение развития осложнений. Прежде всего, это:

- здоровый образ жизни пациента;

- умеренность в еде;

- отказ от жирного и острого;

- отказ от алкоголя и курения.

Первичная профилактика начинается в детском возрасте и включает такие элементы, как закаливание, своевременное лечение инфекционных заболеваний, в том числе зубной кариес и воспалительные заболевания миндалин.

Вторичная профилактика заключается в приёме препаратов, которые расширяют сосуды (вазодилататоры), улучшают кровоток, понижают артериальное давление.

Митральная недостаточность может дать рецидив даже после операционного вмешательства. Следовательно, нужно беречь себя, принимать все предписанные доктором препараты, выполнять его советы.

Консервативное лечение недостаточности митрального клапана направлено на контроль частоты сердечных сокращений, а также на профилактику тромбоэмболических осложнений, снижение степени регургитации. Также применяется симптоматическое лечение.

В ходе оперативного вмешательства производится имплантация митрального клапана.

Прогнозы при митральной недостаточности полностью зависят от степени регургитации, выраженности клапанного дефекта и динамики заболевания.

Образ жизни при НМК

При постановке диагноза, пациент должен в обязательном порядке вести здоровый образ жизни – в самом широком его понимании.

Полностью исключаются вредные привычки, опасные для здоровья продукты. Необходимо употреблять меньше жидкости и солей. Рекомендованы долгие прогулки на свежем воздухе.

Беременность при недостаточности МК противопоказана только при резких гемодинамических нарушениях.

Возникает опасность НМПК – нарушения маточно-плацентарного кровотока при беременности, как следствия чрезмерной нагрузки на сердце, что может привести к гибели и плода, и пациентки.

В остальных случаях женщина должна до родов наблюдаться у лечащего врача. В процессе родов обычно применяется кесарево сечение.

Симптомы митральной недостаточности

Период компенсации может продлиться несколько лет и клинически может не проявляться. Период субкомпенсации проявляется субъективными симптомами: кровохарканье, кашель, ангинозные боли, тахикардия, быстрая утомляемость, одышка. Если в малом круге кровообращения нарастает венозный застой, может возникнуть приступ сердечной астмы (обычно ночью во время сна). Больной также будет жаловаться на появление одышки, находясь в состоянии покоя.

Первоначально кашель сухой, после чего появляется мокрота с небольшим количеством крови в случае нарастания выраженности кровяного застоя в сосудах легкого. Также когда в сосудах легких возникает застой крови, появляется одышка.

Правожелудочковая недостаточность клинически проявляется акроционозом, периферическим отеком, увеличенной печенью, набухшими шейными венами, асцитом. Синдром Ортнера (афония) или осиплость голоса возникает в случае компрессии легочного ствола. Мерцательную аритмию выявляют у пациентов в более 50% случаях при митральной недостаточности.

Также наблюдаются следующие признаки митральной недостаточности: из-за нарушения распределения крови в организме снижается работоспособность, появляется общая слабость.

При развитии анемии признаки митральной недостаточности заключаются в учащенном сердцебиении, ощущении замирания миокарда или неритмичном сердцебиении, а также переворотов в левой части грудной клетки.

При прогрессировании заболевания возникнет порок бледного типа. Не исключено появление акроцианоза и цианоза губ. Артериальное давление и пульс не изменяются.

Больные с митральной недостаточностью не обращаются к специалистам, потому что дискомфорта они не испытывают, так как возможности сердца длительное время успешно компенсируются. Заболевание сопровождается постепенным увеличением левого желудочка, так как он вынужден перекачивать больше крови. В результате, спустя длительное время, больной начнет ощущать сердцебиение, особенно лежа на боку.

Левое предсердие будет постепенно увеличиваться, для того чтобы лишнюю кровь вместить из желудочка, вследствие чего сокращения происходят слишком быстро и нарушается работоспособность из-за фибрилляции предсердия. Из-за неправильного сердечного ритма нарушается насосная функция мышцы миокарда. Вместо того чтобы предсердия сокращались, они дрожат. Нарушенный кровоток, как правило, приводит к образованию тромбов. Не исключено появление отеков на нижних конечностях.

Однако все вышеперечисленные симптомы не играют в данном случае большой роли при постановке диагноза, так как все признаки характерны и при наличии других пороков сердца.

Классификация

- Недостаточность митрального клапана 1 степени сопровождается незначительным объемом регургитации, который составляет менее 25%. При этом противоток проникает не глубоко и остается в пределах атриовентрикулярного сообщения. Порок это чаще всего компенсированный, то есть пациент может не испытывать никаких симптомов и чувствовать себя удовлетворительно. Не обнаруживаются изменения и на ЭКГ. Только при допплерографии можно увидеть разнонаправленные потоки и оценить их скорость.

- Недостаточность митрального клапана 2 степени уже считается более серьезным заболеванием, при котором могут происходить вторичные изменения сердечной мышцы. При этом объем регургитации достигает 50%, в связи с чем, довольно часто возникает легочная гипертензия. Увеличение количества крови в сосудах приводит к появлению симптомов (одышка, кашель, частый пульс). За счет расширения границ сердца могут появляться изменения на ЭКГ. Пи допплерографии можно увидеть, что обратный ток крови достигает середины предсердия.

- Недостаточность митрального клапана 3 степени считается самым серьезным проком и при отсутствии лечения часто приводит к утрате трудоспособности и ограничению его возможностей. Струя крови при этом достигает задней стенки предсердия, а объем регургитации может превышать 90%. По сути, большая часть крови, поступающая в желудочек, перетекает обратно в предсердие, и работа сердца становится неэффективной. В связи с этим, порок такой всегда декомпенсированный. Появляются признаки застоя по обеим кругам кровообращения. Из-за присоединения вторичных изменений миокарда (гипертрофия левого желудочка) выявляются изменения и на ЭКГ. Границы сердца значительно смещаются в левую сторону.

По клиническому течению недостаточность митрального клапана может быть острой или хронической. Первый тип патологии обычно связан с внезапными изменениями, например, разрыв или ишемия сосочковых мышц при нижнем инфаркте миокарда. Хроническое течение характерно для постепенного нарастания недостаточности на фоне вялотекущего процесса, например, при постепенной трансформации сердца при дилатационной кардиомиопатии или при ревматической болезни.