Пигментный ретинит (абиотрофия, пигментная дегенерация сетчатки) — это группа генетически детерминированных заболеваний глаз, проявляющихся медленно прогрессирующей дистрофией сетчатки. Квалифицируется постепенным ограничением периферического, и, на последующих стадиях, центрального зрения. Во многих случаях заканчивается полным выпадением зрения. В ходе развития патологии поражается пигментный эпителий и фоторецепторы глаза. Частота такой дисфункции: в среднем 1 случай на 5000 человек.

Наиболее часто болезнь начинает проявляться в подростковом возрасте. Отмечены также более ранние (до 10 лет) или поздние (30-40 лет) старты заболевания. Симптоматика нарастает постепенно, за исключением редких случаев, когда признаки возникают внезапно, на фоне полного благополучия. Такие нарушения могут быть связаны с аутоиммунными процессами.

Классификация по типу наследования

Этиология пигментной дегенерации сетчатки очень многообразна и до конца не изучена. Это связано с генетической гетерогенностью патологии. Современная медицина обособляет множество форм этого состояния, вызванных мутациями разных генов. В настоящее время описано более 250 генов, ассоциированных с заболеванием и лежащих в основе врожденных хромосомных отклонений. ДНК человека содержит информацию, от которой зависит развитие пигментной дистрофии сетчатки. Различают нижеследующие типы наследования дефектов.

Аутосомно-доминантное

При этой модификации, болезнь стартует в раннем детстве и носит быстро прогрессирующий характер. Аномальный ген может быть передан как от отца, так и от матери. Вероятность транслитерации составляет 50% и не зависит от пола ребенка. Дети, не унаследовавшие по данному типу мутированный ген, пигментным ретинитом страдать не будут. Для некоторых форм доминантных заболеваний репрезентативна неполная пенетрантность, означающая, что при трансмиссии дефектного гена, характерные для патологии признаки проявляются в стертой форме, что значительно затрудняет диагностику.

Видео: Пигментный ретинит или моя жизнь накануне слепоты

Аутосомно-рецессивное

Различают две формы аутосомно-рецессивного сценария передачи генетической информации:

- ранняя форма: быстро прогрессирующая, часто осложняется катарактой и макулярной дегенерацией;

- поздний пигментный ретинит: стартует после 30-35 лет, прогрессирует медленно, но характеризуется значительным снижением функции сетчатки.

Симптомы болезни появляются в том случае, если ребенок унаследовал поломки гена от обоих родителей (вероятность — 25%). Если дефект передался только от одного из родителей, а от второго получен нормальный ген, то человек становится носителем заболевания (половина случаев). При этом варианте, фенотипически болезнь не проявится, индивид будет здоров. Шанс родить ребенка с двумя невредимыми генами, если у матери и отца одинаковая мутация, составляет ¼ долю.

Рецессивные нарушения, сцепленные с половой Х-хромосомой

Заболевание протекает в тяжелой форме, быстро прогрессирует. Патогенез связан с дефектом гена, дислоцированного на половой Х-хромосоме, и обнаруживает себя, если другой Х-хромосомы с нормальной копией мутированного гена у человека нет. Женщины, имеющие атипичный ген, являются переносчиками заболевания. Ретинит такого типа поражает только мальчиков, получивших неполноценный ген от матери. Дочери могут быть либо полностью здоровы, либо также становятся носительницами патологии.

Профилактика

Придерживаясь профилактических мер, можно не только замедлить развитие многих заболеваний сетчатой оболочки глазного яблока, но и предупредить их. Профилактика необходима не только пациентам офтальмолога, но и полностью здоровым людям. Обычно специалисты рекомендуют следующие меры:

- ежегодное обследование у врача-офтальмолога;

- проведение лазерной коррекции при первом возникновении необходимости;

- избегать ежедневных, длительных зрительных нагрузок;

- создать на рабочем месте и в домашних условия правильную освещенность;

- ношение солнцезащитных очков;

- гимнастические упражнения для органов зрения.

На вопрос, пигментная абиотрофия сетчатки, что это такое, можно дать лишь один ответ. Это одно из редких заболеваний, диагностирование которого на ранних стадиях позволяет избежать полного отсутствия зрения.

Симптомы пигментной дегенерации сетчатки

Медленное развитие патологического процесса приводит к тому, что дистрофия сетчатки остается незаметной для пациента до критических стадий, когда симптоматика становится явной. Первым маркером патологии служит затруднение ориентации в пространстве при недостаточном освещении. Постепенно присоединяются и другие сигналы расстройства:

- Гемералопия (снижение зрения в сумерках) и нарушение темновой адаптации. Происходит вследствие повреждения палочек ретины глаз. «Куриная слепота» нарушает видение предметов в темное время суток (либо при искусственном затемнении), что приводит к потере пространственной ориентации. Симптом может появиться за много лет до выявления видимых признаков болезни. Прогрессирование дистрофии приводит к никталопии — отсутствие зрения в темноте, при отсутствии нарушения в светлые часы суток.

- Возрастающая дегенерация коллатеральной области сетчатки влечет постепенное сжатие границ бокового зрения. Центральное зрение на данном этапе не затрагивается. Со временем наблюдается формирование «туннельного» типа зрения, при котором индивид видит только предметы, размещенные прямо перед глазами. Объекты, находящиеся сбоку, выпадают из области обзора. Развивается состояние, называющееся «периферической скотомой».

- Утрата остроты зрения. Возникает сложность в различении деталей: из-за пятен на ретинной оболочке, контуры объектов становятся искривленными (метаморфопсия), больной не может четко различить изображение.

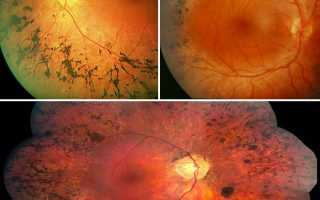

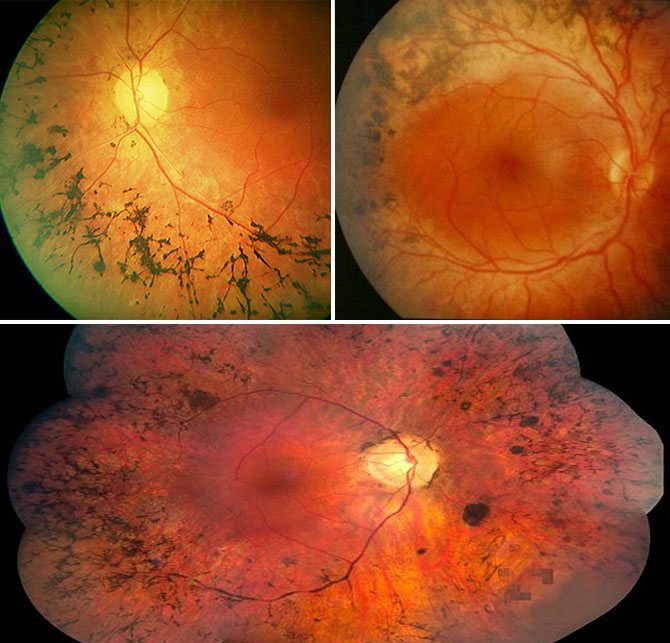

- Деградация колбочек сетчатки усугубляет состояние и постепенно приводит к нарушению цветового восприятия. Хрусталик теряет прозрачность. Развивается катаракта, глаукома, помутнение стекловидного тела, постепенно приводящие к слепоте. На глазном дне образуются очаги пигментации, схожие с костными образованиями. С течением времени, количество таких телец возрастает, они сливаются в более крупные конгломераты. Атрофируется диск зрительного нерва, он приобретает желтовато-белый оттенок, похожий на воск. Происходит обесцвечивание отдельных участков сетчатой оболочки. Болезнь носит двусторонний характер. Односторонний пигментный ретинит встречается крайне редко.

Видео: Пигментная дистрофия сетчатки

Причины

Органы зрения человека являются сложно устроенное системой восприятия внешней информации и передачи ее в головной мозг для анализа. Восприятие цветовой картинки возможно благодаря содержанию в сетчатке особых элементов – колбочек и палочек. Они получили свое название из-за характерной формы. По периферии расположены преимущественно палочки, а в центре – колбочки. Количество палочек ближе к центру уменьшается.

При установлении причин нарушения зрения важно проконсультироваться у генетика, поскольку заболевание носит наследственный характер.

При закладывании органов зрения ключевую роль в правильном формировании играют гены. При абиотрофии сетчатки у пациентов отмечается повреждение генетической информации тех генов, которые отвечают за функционирование и обеспечение полноценного питания элементов сетчатки. В результате этого слой сетчатки с палочками и колбочками просто разрушается. Патологический процесс начинается с периферии, где как раз и расположено большинство палочек.

Как правило, заболевание приводит к равномерному ухудшению зрения обоих глаз. В редких случаях заболевание поражает только один орган зрения или определенные секторы сетчатки. Если абиотрофия случается у пациентов зрелого возраста, то, как правило, вслед за этим заболеванием появляется и ряд других серьезных патологий – глаукома, помутнение хрусталика, катаракта, отечность сетчатки в центральной ее части. В редких случаях отмечены факты перерождения патологии в злокачественное новообразование.

Нестандартные формы заболевания

Пигментная дегенерация сетчатки в отдельных случаях может иметь нестандартное течение:

- Беспигментная форма

Наслоений пигмента на глазном дне при этом типе не происходит. Другие присущие заболеванию признаки остаются без изменения.

- Белоточечный ПР

По поверхности глазного дна рассыпаны белые маленькие пятнышки. Нозологическая картина аналогична ПР. При постановке диагноза требуется дифференцировать с белоточечным глазным дном и врожденной ночной слепотой.

- Псевдопигментный ретинит

Изменения глазного дна аналогичны таковым при пигментной дегенерации сетчатки. Причинами состояния могут выступать: инфекционные процессы, происходящие в хориоидее и сетчатке, токсическое воздействие медикаментозных препаратов, травмы, приводящие к отслойке сетчатки.

Базовым отличием от абиотрофии является нормальная электроретинограмма.

- Секторальный пигментный ретинит

Для данной модификации характерно накопление пигментных телец симметрично вдоль сосудов, либо в нижненазальных и нижних секторах. Наиболее распространен аутосомно-доминантный тип наследования. Развивается медленно.

Видео: Как видит человек с пигментным ретинитом

Осложнения

Пигментный ретинит является патологией, которая сопровождается развитием неприятной симптоматики. Кроме этого, прогрессирование такой патологии приводит к развитию:

- глаукомы;

- катаракты;

- воспаления сетчатки.

Такие заболевания требуют обязательного лечения, поэтому пациенту рекомендуется периодически проходить офтальмологические обследования.

Сопутствующие патологии

Пигментная дистрофия сетчатки чаще протекает как локальное заболевание глаз. В некоторых случаях обнаруживают сочетанные состояния. У ребенка с ПР может наблюдаться синдром Ашера, при котором происходит утрата или нарушение не только зрения, но и слуха. Ниже рассмотрим основные родственные синдромы.

Синдром Вольфрама

DIDMOAD комплекс — тяжелое заболевание с аутосомно-рецессивным типом транслитерации. Характеризуется наличием сахарного диабета, атрофии зрительного нерва, сенсоневральной глухоты и нейродегенерации. При сочетании с ПР на первый план выходят сахарный диабет и атрофия зрительного нерва, при которой происходит утрата периферического и цветного зрения. Нарушения слуха могут быть разной степени тяжести и вызываться дегенерацией слуховых нервных окончаний, механизм которой схож с процессами при пигментной дегенерации сетчатки.

Синдром Барде-Бидля

Другое название патологии — синдром Лоуренса-Муна. Редкое генетическое гетерогенное заболевание, при котором выявляют множественные хромосомные аномалии. К первичным симптомам относят: деградацию сетчатки глаз, ожирение, гипогонадизм, умственную отсталость. Первоначально появляются сложности с ночным видением. При дальнейшем развитии заболевания обнаруживаются скотомы (слепые пятна) и туннельное зрение. К подростковому возрасту большинство пациентов полностью теряют зрение.

Синдром Ашера

Встречается у 1 из 25000 новорождённых детей. Генетическое заболевание, при котором наблюдается нейросенсорная глухота и пигментная дистрофия сетчатки. Различают три типа данного синдрома:

- тип I

Характеризуется врожденной глухотой. Ночная слепота появляется к 9-12 годам. После совершеннолетия начинается резкое прогрессирование с существенным ухудшением остроты и поля зрения. Часто осложняется катарактой.

- тип II

Потеря слуха у новорождённого может варьировать от умеренной до тяжелой степени. Нарушение зрения прогрессирует медленнее, чем в первом случае, часто появляется только в подростковом возрасте.

- тип III

При рождении симптомы, указывающие на проблемы со слухом и зрением отсутствуют. Признаки патологии начинают появляться после 10 лет, прогрессируют медленно. Резкое ухудшение состояния происходит после 40 лет.

Синдром Рефсума

Болезнь, при которой нарушается метаболизм фитановой кислоты. Метаболит фитола образуется в организме в процессе расщепления жиров. Отсутствие фермента, участвующего в распаде данной кислоты приводит к ее накоплению в крови и тканях, что способствует развитию характерных симптомов. Наиболее ранним клиническим проявлением является пигментная дистрофия сетчатки глаз. Со временем появляется полиневропатия, снижается слух, дискоординация движений, потеря обоняния, ихтиоз.

Механизм образования

Наследственные заболевания возникают вследствие появления дефектов генетического кода, что вызывает изменения аминокислотного состава специфических белков. Дефектный белок меняет структуру клеток, в которых он находится.

Наследственные заболевания возникают вследствие появления дефектов генетического кода, что вызывает изменения аминокислотного состава специфических белков. Дефектный белок меняет структуру клеток, в которых он находится. Дегенеративный процесс в сетчатке может быть вызван аномальным геном или нехваткой синтеза белка здоровым геном.

Диагностика

Проведение комплекса инструментальных диагностических методов дает возможность получить информацию о нарушениях, ведущих к потере зрения при ПР. Основными методами исследования являются:

- Выявление информации о семейной истории болезни пациента с целью выявления генетической предрасположенности к пигментной дегенерации сетчатки.

- Визометрия — определение остроты зрения. Осуществляется при помощи таблиц Снеллена.

- Периметрия — тест на определение границ поля зрения и слепых участков (скотом).

- ЭРГ (электроретинография) — метод изучения функциональной состоятельности сетчатки глаза при помощи электрических импульсов. В ходе исследования ведется запись электроретинограммы в виде графического изображения биопотенциалов сетчатки.

- Офтальмоскопия — инструментальный осмотр глазного дна с целью оценки сетчатки, кровеносных сосудов и диска зрительного нерва.

- Флюоресцентная ангиография — позволяет изучить капиллярную сеть глазного дна и хориоидеи. Осуществляется с применением контрастного вещества, вводимого в вену пациента.

- Молекулярно-генетическое тестирование. Необходимо для подтверждения диагноза. Выявляет мутации генов, играющих этиологическую роль при ПР.

Глаз с пигментным ретинитом и глаз в норме

Медицинские новости

Pfizer рассказывает о транстиретиновой амилоидной кардиомиопатии14.11.2019

Специалисты сходятся во мнении, что необходимо привлечение внимания общественности к проблемам сердечно-сосудистых заболеваний. Некоторые из них являются редкими, прогрессирующими и трудно диагностируемыми. К таким относится, например, транстиретиновая амилоидная кардиомиопатия

В России проходят дни МНО14.10.2019

12, 13 и 14 октября, в России проходит масштабная социальная акция по бесплатной проверке свертываемости крови – «День МНО». Акция приурочена к Всемирному дню борьбы с тромбозами.

Заболеваемость менингитом в России растет07.05.2019

Заболеваемость менингококковой инфекцией в РФ за 2020 г. (в сравнении с 2020 г.) выросла на 10 % (1). Один из распространенных способов профилактики инфекционных заболеваний – вакцинация. Современные конъюгированные вакцины направлены на предупреждение возникновения менингококковой инфекции и менингококкового менингита у детей (даже самого раннего возраста), подростков и взрослых.

Что делать при укусе клеща, или как этого избежать25.04.2019

Грядут долгие выходные, и, многие россияне поедут отдыхать за город. Не лишним будет знать, как защитить себя от укусов клещей. Температурный режим в мае способствует активизации опасных насекомых…

Как защитить себя и своих близких от коклюша?05.04.2019

Заболеваемость коклюшем в РФ за 2020 г. (в сравнении с 2020 г.) выросла почти в 2 раза 1, в том числе у детей в возрасте до 14 лет. Общее число зарегистрированных случаев коклюша за январь-декабрь выросло с 5 415 случаев в 2020 г. до 10 421 случаев за аналогичный период в 2020 г. Заболеваемость коклюшем неуклонно растет с 2008 года…

Саркомы: что это такое и какие бывают Почти 5% всех злокачественных опухолей составляют саркомы. Они отличаются высокой агрессивностью, быстрым распространением гематогенным путем и склонностью к рецидивам после лечения. Некоторые саркомы развиваются годами, ничем себя не проявляя…

Как снизить риск заболевания ОРЗ Вирусы не только витают в воздухе, но и могут попадать на поручни, сидения и другие поверхности, при этом сохраняя свою активность. Поэтому в поездках или общественных местах желательно не только исключить общение с окружающими людьми, но и избегать…

Новые возможности исправления зрения Вернуть хорошее зрение и навсегда распрощаться с очками и контактными линзами – мечта многих людей. Сейчас её можно сделать реальностью быстро и безопасно. Новые возможности лазерной коррекции зрения открывает полностью бесконтактная методика Фемто-ЛАСИК.

Лечение

В силу сложности регенерации разрушенных дегенеративными процессами клеток сетчатки при ПР, эффективных методов лечения данного заболевания не имеется. В этом направлении ведутся непрерывные исследования, дающие надежду, что в ближайшем будущем будут найдены приемы коррекции. Перспективные результаты получены в области генной инженерии, но, в данное время, они находятся на стадии разработки.

В современной клинической практике используется преимущественно симптоматическая терапия. Основное направление лечения — нормализация кровообращения и метаболических процессов в тканях глаза, способствующих замедлению дегенеративных процессов при ПР.

Программа лечения пациентов составляется строго индивидуально, что зависит от стадии болезни и особенностей течения заболевания.

Медикаментозная терапия

Наиболее часто используемые группы средств:

- сосудорасширяющие (Нигексин, Coplamin, Дибазол);

- препараты, улучшающие трофику тканей (Тауфон, Милдронат);

- стимуляторы репарации тканей (Ретилаламин);

- витамины, стимулирующие обмен веществ (ниацин, тиамин, рибофлавин, пантенол, пиридоксин, биотин, цианокобаламин);

- регулятор обмена нуклеотидов, иммуномодулятор (Энкад).

Препараты улучшающие трофику тканей Тауфон и Милдронат

Физиолечение

Направлено на улучшение кровоснабжение тканей в глазной области, активизацию восстановительных процессов в сетчатой оболочке. Используют:

- электростимуляцию низкочастотным током;

- магниторезонансную терапию;

- озонотерапию;

- цветотерапию.

Оперативное вмешательство

Инвазивные манипуляции используются для улучшения остроты зрения при наличии катаракты. Существуют методики по трансплантации собственных волокон глазных мышц больного под супрахориоидальное пространство. Это способствует восстановлению кровотока и улучшает функциональную способность фоторецепторов.

Пигментная дегенерации сетчатки — весомая проблема, имеющая нарастающий характер. При обнаружении первых подозрений и наличии негативной наследственности, необходимо незамедлительно осуществить диагностическое обследование. Чем раньше поставлен диагноз, тем эффективнее будет назначенное лечение.

Самое важное

Наследственные заболевания, затрагивающие органы зрения, могут привести к полной слепоте больного человека. Одним из таких патологий, обусловленных генетически, является тапеторетинальная абиотрофия сетчатки. При этой патологии страдают светочувствительные элементы сетчатки – палочки, которые атрофируются и перестают выполнять свою функцию. Вследствие этого пациенты теряют периферическое зрение, а немного позже слепнут вовсе.

Лечение заболевания представляет сложность, поскольку наследственные патологии сегодня далеко не все доступны для терапии. Возможно симптоматическое лечение, позволяющее замедлить патологические процессы и отсрочить наступление слепоты.

Генетика

Пигментный ретинит (RP) является одним из наиболее распространённых форм наследственной дегенерации сетчатки. Существуют различные гены, которые, будучи мутированы, способны привести к фенотипу пигментного ретинита. В 1989, мутаций в гене родопсина, пигмент, который играет существенную роль в визуальной фототрансдукции в условиях низкой освещённости, выявлено не было. С тех пор, более 100 мутаций были обнаружены в этом гене, что составляет 15% от всех видов дегенерации сетчатки. Большинство из этих мутаций миссенс-мутации и наследуются в основном в доминирующей манере.

Типы включают в себя:

| OMIM | Ген | Тип |

| RP1 | Пигментный ретинит-1 | |

| RP2 | Пигментный ретинит-2 | |

| RPGR | Пигментный ретинит-3 | |

| PRPH2 | Пигментный ретинит-7 | |

| RP9 | Пигментный ретинит-9 | |

| IMPDH1 | Пигментный ретинит-10 | |

| PRPF31 | Пигментный ретинит-11 | |

| CRB1 | Пигментный ретинит-12, аутосомно-рецессивный | |

| PRPF8 | Пигментный ретинит-13 | |

| TULP1 | Пигментный ретинит-14 | |

| CA4 | Пигментный ретинит-17 | |

| HPRPF3 | Пигментный ретинит-18 | |

| ABCA4 | Пигментный ретинит-19 | |

| EYS | Пигментный ретинит-25 | |

| CERKL | Пигментный ретинит-26 | |

| FSCN2 | Пигментный ретинит-30 | |

| TOPORS | Пигментный ретинит-31 | |

| SNRNP200 | Пигментный ретинит 33 | |

| SEMA4A | Пигментный ретинит-35 | |

| PRCD | Пигментный ретинит-36 | |

| NR2E3 | Пигментный ретинит-37 | |

| MERTK | Пигментный ретинит-38 | |

| USH2A | Пигментный ретинит-39 | |

| PROM1 | Пигментный ретинит-41 | |

| KLHL7 | Пигментный ретинит-42 | |

| CNGB1 | Пигментный ретинит-45 | |

| BEST1 | Пигментный ретинит-50 | |

| TTC8 | Пигментный ретинит 51 | |

| C2orf71 | Пигментный ретинит 54 | |

| ARL6 | Пигментный ретинит 55 | |

| ZNF513 | Пигментный ретинит 58 | |

| DHDDS | Пигментный ретинит 59 | |

| BEST1 | Пигментный ретинит, концентрический | |

| PRPH2 | Пигментный ретинит, дигенический | |

| LRAT | Пигментный ретинит, ювенильный | |

| SPATA7 | Пигментный ретинит, ювенильный, аутосомно-рецессивный | |

| CRX | Пигментный ретинит, запоздалый доминирующий | |

| RPGR | Пигментный ретинит, X-хромосомный, с синореспираторной инфекцией, с глухотой или без неё |

Ген родопсина кодирует главный белок наружных сегментов фоторецепторов. Исследования показывают, что мутации в этом гене ответственны примерно за 25% аутосомно-доминантных форм RP.

Мутации в четырёх пре-мРНК факторах сплайсинга как известно, вызывают аутосомно-доминантный пигментный ретинит. Это PRPF3 (человек с PRPF3 является с HPRPF3, а также с PRP3), PRPF8 , PRPF31 и PAP1 . Эти факторы экспрессируются повсеместно, и предполагается, что дефекты в повсеместном факторе (белок, экспрессируемый повсеместно) должны вызывать заболевание только в сетчатке, так как клетки фоторецепторов сетчатки имеют гораздо большую потребность в обработке белка (родопсина), чем любой другой тип клеток.

О свыше 150 мутациях, зарегистрированных на сегодняшний день в гене опсина, связанного с RP мутацией Pro23His в интрадискальном домене белка впервые было сообщено в 1990 году. Эти мутации встречаются по всему гена опсина и распределяются по трём областям белка (внутридисковому, трансмембранному и цитоплазматическому доменам). Одной из основных биохимических причин RP в случае мутаций белка родопсина является фолдинг белка и молекулярные шапероны. Было обнаружено, что мутация кодона 23 в гене родопсина, в котором пролин преобразуется в гистидин, приходится наибольшая доля мутаций родопсина в Соединённых Штатах. Ряд других исследований сообщили о других мутациях, которые также коррелируют с болезнью. Эти мутации включают Thr58Arg, Pro347Leu, Pro347Ser, а также удаление Ile-255. В 2000 году сообщалось о редкой мутации в кодоне 23 вызывающей аутосомно-доминантный пигментный ретинит, в которой пролин изменялся на аланин. Тем не менее, это исследование показало, что дистрофии сетчатки, связанная с этой мутацией была характерна мягкая форма и течение. Кроме того, тем более сохранено в электроретинографии амплитуд, чем более преобладала мутация Pro23His.